© La Cité Bleue

© La Cité Bleue

La Cité Bleue de Genève poursuit ses expérimentations, toujours avec talent, pour donner à découvrir des formes scéniques et musicales hors des cases habituelles. Libérées de ces carcans, les œuvres ainsi proposées (d)étonnent dans l’univers musical ou lyrique pour mieux trouver leur propre voie/voix. C’est à nouveau le cas avec Seasons, qui devait initialement inaugurer la salle. On y découvre trois solitudes qui se croisent : Arezki, livreur, en réinsertion après un séjour en prison ; Mariana, serveuse dans un karaoké, sortant d’une relation que l’on devine toxique ; TK, jeune homme ne quittant pratiquement plus l’univers numérique avec ses lunettes virtuelles. Trois destins qui s’effondreront avec l’immeuble dans lequel ils vivaient tous.

Difficile de savoir ce que l’on retient avant tout tant l’objet artistique présenté est unifié : voix, musique, mise en scène, narration ? Tout s’imbrique et l’on a du mal à sortir l’un des éléments de cette tour solide sans la voir vaciller, ne plus être elle-même. L’union est ici totale, bien que tout cela demeure néanmoins perfectible : le livret nous apprend par exemple que TK perd la vue, ce qui, paradoxalement, ne se voit pas. Si l’on comprend bien l’idée de « constellation de solitudes », de ces mêmes solitudes qui se croisent, d’histoires de vies qui se choquent sans se suivre, on finit néanmoins par ressentir un certain manque de fil conducteur sur l’ensemble de la soirée. On passe d’une histoire à l’autre, parfois sans comprendre tout à fait ce que l’on voit : on se laisse totalement emporter et saisir par l’énergie festive qui survient vers la fin, avec par exemple « Let’s get it started » de The Black Eyed Peas, mais quel est le rapport à l’histoire ? Le livret nous dit : « vivant côte à côte sans s’être pourtant jamais rencontrés, ils se voient offrir une deuxième chance de se retrouver dans la fête et dans un chant commun, en miroir de la solitude contemporaine des grandes villes où les individus cohabitent physiquement, mais restent émotionnellement distants ». Est-ce donc simplement cela : une grande fête durant laquelle ils se croisent ? La lecture n’est pas toujours évidente.

De manière générale, on s’interroge aussi sur les chansons et leurs interventions : pourquoi telle ou telle œuvre plutôt qu’une autre à ce moment-là ? Pourquoi la plupart ne sont-elles pas sur-titrées, et d’autres oui ? On comprend la berceuse chantée à TK pour l’endormir, mais pourquoi est-ce par Arezki ? Est-ce une annonce de son apparition à la fin, alors qu’on s’interroge sur la mort ou non de TK seul chez lui quand le livreur lui apporte sa pizza ?

Seasons, Cité Bleue (2024) © Giulia Charbit

Toutefois, malgré ces réserves en réalité légères, on se laisse porter sans encombre à travers ces trois destins et l’on admire véritablement le talent de Fabrice Murgia pour la mise en scène/réalisation. Au-delà du film qu’il réalise dans l’enceinte de la Cité Universitaire qui héberge la Cité Bleue (dans lequel on peut s’amuser à retrouver des visages familiers des lieux), il parvient à jouer avec un magistral effet de « chassé glissé » entre scène et écrans, les acteurs mimant les mêmes gestes que ceux qu’ils produisent simultanément dans la projection, ou bien les poursuivant, ou encore s’observant comme devant un film. Les lignes sont totalement abolies : il n’y a plus de séparation artiste / personne / personnage. Mariana Flores incarne ainsi Mariana, le personnage, mais aussi la soprano que l’on connaît – avec par exemple un vinyle où elle chante Barbara Strozzi – ou encore l’interprète présentement sur scène. Elle se voit à l’écran, joue sur scène, en descend pour prendre dans ses bras TK qui, justement, vient de s’installer pour écouter un récital à la Cité Bleue... Tout se mêle, s’entremêle dans un flou poétique qui vibre et n’a pas besoin d’explication. Les réalités se multiplient et se rejoignent, se choquent avec la nôtre et repartent, voyagent, apparaissent ou disparaissent. Tout cela avec la maestria de Fabrice Murgia qui fluidifie tous ces passages d’un état à un autre avec un naturel à couper le souffle. Visuellement, la réussite va au-delà du « totale », jusque dans le décor sobre sur scène qui, dès l’ouverture, nous plonge dans les décombres de l’incendie de fin de spectacle, nous révélant finalement des fantômes d’un passé bien présent.

Afin de servir les différents extraits musicaux, courant sur plusieurs siècles – de Barbara Strozzi à Rihanna en passant par Bizet, Haendel, Billy Joel, The Beattles ou Abba – le choix s’est porté sur un quatuor à cordes accompagné d’une guitare / percussions et d’un pianiste. Ce dernier s’avère être par ailleurs un narrateur, en langue italienne, introduisant cette « histoire sans histoire » et la ponctuant de quelques interventions. Les arrangements (de Quito Gato, guitariste et percussionniste) sont particulièrement bien faits, conservant la sève originelle de l’œuvre en l’adaptant à cet effectif restreint, parfois très loin de la composition première comme pour les airs les plus contemporains. Pourtant, cette adaptation leur offre un nouveau souffle fidèle et rafraichissant.

Mariana Flores, Seasons, Cité Bleue (2024) © Giulia Charbit

Vocalement, les mondes se heurtent aussi avec douceur, glissant finalement de l’un à l’autre. Commençons par celle qui n’était pas une découverte : Mariana Flores, soprano que l’on ne présente plus, actrice investie, pleine et entière. Le passage de la scène à l’écran n’est pas toujours évident, mais elle y parvient sans souci. Vocalement, on la découvre dans un registre moins lyrique en début de soirée, mais sans surprise c’est dans celui-ci qu’elle brille particulièrement. Son interprétation de « Je crois entendre encore » restera pour sûr un « charmant souvenir » : débuté en parallèle d’un chant-signe sur l’écran par Roméo (excellent Christian Gremaud), poursuivi sur scène par la soprano, le chant est saisissant, voluptueux, sublime. Autre moment d’une infinie beauté, indescriptible, divine, forte et subtile : le « Dido’s Lament » de Purcell. Cerise sur le gâteau : la poursuite ou reprise en kabyle de ce même air par Arezki Aït-Hamou.

Le jeune chanteur livre ici une prestation bouleversante, laissant entendre la multiplicité des voix qui l’a caractérisé lors de son passage à The Voice en 2019. Son interprétation, y compris scénique et cinématographie, le rend particulièrement touchant. On se prend d’affection pour ce jeune homme en réinsertion, qui pour deux minutes de retard malgré tous ses efforts décroche le téléphone trop tard et se voit convoqué pour un avertissement. Parce que pour « eux », deux minutes ou deux heures, c’est pareil. Les acouphènes et sons stridents qui le gagnent laissent voir sa perte d’audition, de même que son face-à-face dans l’ascenseur en panne avec Mariana, lui enseignant quelques signes pour patienter. Même s’il est déjà trop tard...

Enfin, TK Russell Kadima, lui aussi connu pour sa participation à ce même télé-crochet (en Belgique), nous fait grâce de sa voix aux visages multiples, pouvant chanter avec autant de talent de sa voix de tête – comme pour « Lascia ch’io pianga » – mais aussi dans des couleurs plus graves, aux sonorités pop, funk, disco ou afrobeat. Son talent de danseur, sa gestuelle marquent eux aussi les esprits, sans pour autant perdre de vue la fragilité, la douleur et la déconnexion de ce personnage paradoxalement connecté presque en continu. Son goût pour la musique classique, sa curiosité dans le domaine le rapproche de la Cité Bleue où il se rend, tant à l’écran que dans notre réalité qu’il pénètre avec aisance et délicatesse.

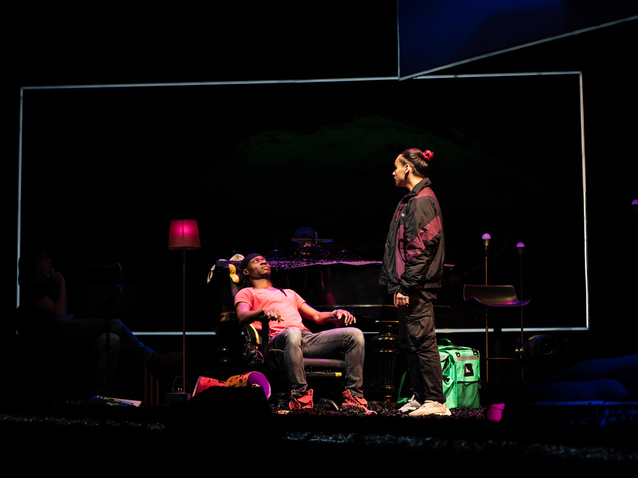

TK Russell Kadima et Arezki Aït-Hamou, Seasons, Cité Bleue (2024) © Giulia Charbit

Si l’on sait d’avance que tout cela finira mal, difficile de ne pas être touché par les fins de ces trois vies réunies dans leurs derniers moments : TK est-il encore en vie lorsque tout s’écroule ? Ses bougies sont-elles à l’origine de l’incendie, notamment celles renversées par Arezki lors de sa livraison ? Est-ce la bouteille de gaz rafistolée par Adil, le colocataire du livreur ? Les choses auraient-elles été différentes si Mariana avait réussi à installer son détecteur de fumée, ou bien si elle l’avait tout simplement réparé après l’avoir fait tomber ? Le destin semble avoir tissé sa toile bien en amont, immuable comme le Temps qui passe et les saisons... Ainsi que le répète en langue des signes Mariana : « il est trop tard », rappelant le poème de Baudelaire : « Tantôt sonnera l’heure où le divin Hasard, Où l’auguste Vertu, ton épouse encor vierge, Où le repentir même (oh ! la dernière auberge !), Où tout te dira : Meurs, vieux lâche ! il est trop tard ! » ».

Un spectacle libéré des frontières et des barrières théâtrales et musicales, offrant une bulle de solitudes qui viennent se heurter aux nôtres, avec une telle continuité et une liaison spatiale qui, bien que se heurtant peut-être au léger manque de fil conducteur plus marqué – mais qui ne se heurterait pas au projet de ces solitudes distinctes – œuvrent pour offrir un spectacle hors des normes. Une fois encore, la Cité Bleue ose, et une fois encore, elle le fait avec art et avec talent. A découvrir, à voir et à revoir !

Elodie Martinez

(A Genève le 25 octobre 2024)

Seasons, à la Cité Bleue de Genève jusqu'au 29 octobre 2024.

28 octobre 2024 | Imprimer

Commentaires