© Javier del Real | Teatro Real

© Javier del Real | Teatro Real

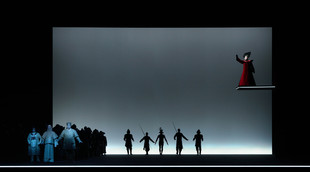

Une mise en scène de Robert Wilson est un peu comme le cousin éloigné qu’on voit une fois par an à Noël : on connaît à force ses tours, mais de nouvelles cartes sont révélées à chaque fois entre la dinde et la bûche. Pour Turandot, on pressent la familiarité des personnages fixes au visage grimé de blanc, on perçoit déjà les lumières bleues et rouges autour desquelles s’actionnera la dramaturgie. Tout y sera, et pourtant aucun recyclage n’est à déclarer. On se dit alors que le rendez-vous avec cette production à Madrid (en collaboration avec Toronto, Vilnius et Houston) était bel et bien nécessaire.

Après Madame Butterfly, repris à l’Opéra national de Paris en 2015, vient le tour d’un autre Puccini « d’Asie ». Dans cette œuvre inachevée du compositeur, l’orientalisme chinois s’intègre à la matière thématique des personnages, en opposition au japonisme et à l’humanisme de Butterfly, davantage imprégnés de mélodisme italien. Le chœur étend son territoire aux confins de l’oratorio, par le magnétisme de sa narration et la puissance de son incarnation. La vision de Robert Wilson cristallise en chaque rôle une âme prisonnière de mimiques et de gestes « autorisés », comme en perpétuelle représentation pour éviter d’évacuer un for trop sensible. Elle épouse l’ordre réglé de la société érigée par l’Empereur et la princesse, où le sort de chacun est scellé d’avance. Or, c’est la plus-value du langage lumineux, la communication par le corps et les sinuosités de la voix qui défient cette coque normée du semblant.

Le trio Ping-Pang-Pong, dont l’étiquette officielle est d’ « amuser », occupe l’espace en mouvement par des sauts et des jeux de main. Mais alors qu’ils sont les seuls personnages animés au milieu de gardes et d’un peuple fixes, on lit tout le macabre de leur destin de complaisance dans la souffrance d’autrui. Au début de l’acte II, ils confessent leur envie d’une autre vie, à l’aide des mêmes expressions faciales : l’image de leur fonction a gangréné leur moi véritable. Le clair-obscur des intentions est aussi figuré par un déroulement métaphorique des événements : lorsque Liù se donne la mort pour ne pas révéler le nom réclamé par la foule, elle mime ce geste de libération ultime, puis erre dans la lumière sous les yeux des habitants regrettant leurs appels à la condamnation. Ce regard collectif symbolise un compte-rendu individuel de responsabilité à l’égard de la mort. L’intériorité existe étonnamment par l’absence d’extériorité, et c’est là la force majeure du spectacle.

La distribution accompagne cette chorégraphie de caractères en tableaux d’une remarquable beauté avec un engagement à tout rompre. L’Orchestre du Teatro Real transcende l’écriture de Puccini sous la baguette entêtante de Nicola Luisotti, le Chœur du Teatro Real dépasse l’illustration binaire liesse/rage d’un peuple manipulé par l’idéologie. Il décante le vrai et le faux, la clarté et l’indicible avec une mesure authentique et une rondeur palpable.

Turandot, Teatro Real ; © Javier del Real – Teatro Real

Turandot, Teatro Real ; © Javier del Real – Teatro Real

Le ténor Gregory Kunde (en alternance avec Roberto Aronica et Jae-Hyoung Kim) habille de façon superlative l’inexpressionnisme gestuel de Calaf en chatoyantes ondulations sonores, nimbées de nuances célestes. Il est le foyer et l’issue de la combustion qui meut son personnage, au moyen d’un phrasé limpide et d’une majesté de souffle dévorante. Liù (Yolanda Auyanet, se relayant avec Miren Urbieta-Vega) n’a pas volé sa victoire à l’applaudimètre : son timbre aérien propulse l’héroïne sacrificielle à des sommets de grâce, son jeu dessine l’orientation la plus prenante de cet attirail de portraits pluriels. Elle, qui met un point d’honneur à exprimer ses propres idées, rayonne dans son implosion cosmique proportionnelle à sa vibrante caution rationnelle. La basse italienne Andrea Mastroni donne chair à Timur avec une grandeur taillée en haie d’honneur, et le ténor argentin Raúl Giménez baigne de sagesse clairvoyante la partition de l’Empereur. À travers les interprétations inspirées de Joan Martín Royo, Vicenç Esteve et Juan Antonio Sanabria, Ping, Pang et Pong disposent d’un grand tapis rouge pour exister vocalement et dramatiquement. Le Mandarin de Gerardo Bullón parvient lui aussi à capter l’auditoire en quelques phrases. En revanche, Iréne Theorin, dans le rôle-titre (qu’elle connaît bien, pour l’avoir déjà surmonté avec intensité il y a deux ans), et annoncée il y a quelques semaines en remplacement de Nina Stemme, semble prendre les postures du personnage et le livret au pied de la lettre. Quel dommage que la soprano dramatique n’excelle pas ici avec ce timbre en fusion si adéquat ! On regrette le peu de dosage des couleurs, l’agressivité sèche de la voix et l’amoindrissement de la rigueur musicale. On attend en vain l’étincelle du changement jusqu’à un finale (non-composé par Puccini) peu émouvant. Turandot n’avoue à demi-mot sa faiblesse que dans la rétention, et son rapprochement avec Calaf prend l’eau. La faute aussi à Robert Wilson, qui aurait pu détacher les chaînes de ses héros pour ce duo. Car comme le cousin éloigné qu’on voit à Noël, il n’a pas forcément su soigner sa sortie.

Thibault Vicq

(Madrid, le 9 décembre 2018)

Commentaires