© DR

© DR

Selon Berlioz, l’amour et la musique sont « les deux ailes de l’âme » et c’est précisément du sentiment amoureux (dans tous ses états) que traite le dernier opéra du compositeur, Béatrice et Bénédict – qu’il adapte librement de Shakespeare dont on commémore cette année les 400 ans de la disparition. Et si cet opéra-comique « d’une gaieté charmante » est longtemps resté loin des scènes, on semble aujourd’hui le redécouvrir, comme cet été à Glyndebourne, l’année prochaine à l’Opéra de Paris dans le cadre d’un cycle Berlioz, mais aussi dans quelques jours au Capitole de Toulouse dans une nouvelle production signée Richard Brunel, mettant en scène Julie Boulianne et Joel Prieto dans les rôles titres. En attendant de (ré)entendre cette œuvre dans laquelle Berlioz « invente un langage musical capable de rendre au plus juste l’amour », ce « feu follet qui vient on ne sait d’où », nous revenons sur l’histoire, les enjeux musicaux et la place de Béatrice et Bénédict dans l’œuvre de Berlioz.

***

Bien que Béatrice et Bénédict soit le dernier ouvrage lyrique composé par un Hector Berlioz (1803-1869) malade et prématurément vieilli, il serait vain d’y chercher une quelconque dimension testamentaire. Oscillant entre mélancolie et insouciance, gravité et légèreté, l’ouvrage est atypique à plus d’un titre. Comment devons-nous aborder ce que le compositeur lui-même qualifie de « caprice écrit avec la pointe d’une aiguille » ? En fervent admirateur de Shakespeare, le musicien a envisagé dès 1833 d’adapter Beaucoup de bruit pour rien. De cette comédie qui manque déjà d’unité, Berlioz va tirer un livret dont la trame dramatique est des plus minces. Nous assistons aux cinglantes et brillantes joutes oratoires qui opposent Béatrice et Bénédict, deux jeunes gens apparemment très attachés à leur liberté. Mais cette farouche volonté d’indépendance masque en réalité leur amour réciproque. Si cet opéra-comique en deux actes remporte un incontestable succès à sa création, il peine ensuite à s’imposer. Le mélange de musique et de théâtre parlé, le schématisme des personnages, la fin heureuse sans aucune surprise et la dimension parodique peu compréhensible aujourd’hui, ne sont certainement pas des atouts. Reste l’essentiel, la musique de Berlioz.

Nul n’est prophète en son pays

Un des nombreux paradoxes qui s’attachent à Béatrice et Bénédict est l’étonnant contraste qu’on relève entre la situation personnelle du compositeur, malade et déjà marqué par les stigmates de la vieillesse, et l’inaltérable jeunesse qui semble guider son inspiration. Des trois opéras que Berlioz a composés, Béatrice et Bénédict est le seul qui dispense une telle allégresse même si elle se teinte d’une indéniable touche de mélancolie. On ne perçoit pas la moindre trace d’amertume dans ce dernier opéra qui ne connaîtra ni la défaite cuisante de Benvenuto Cellini (1838), ni la malédiction des Troyens (1890), jamais représenté intégralement du vivant de son auteur. Après des années de promesses et d’ajournements successifs, l’Opéra de Paris a en effet renoncé à monter Les Troyens. A cette déception s’ajoutent des soucis familiaux et financiers aggravés par la mort de sa femme. Le compositeur a choisi le moment où le gagnent l’amertume et le découragement pour se lancer dans la composition de ce qu’il appelle un « opéra italien fort gai » qu’on n’attendait pas forcément de lui. Comme Verdi avec son Falstaff (1893), Berlioz signe ses adieux avec un ouvrage inspiré d’une comédie de Shakespeare. On retrouve la même volonté de mettre le raffinement de l’écriture orchestrale et la richesse de l’invention mélodique au service de la fantaisie comique.

Ce qu’on a pu considérer comme « le plus joli opéra-comique que l’on ait écrit depuis Mozart » a été créé avec succès le 9 août 1862 sous la direction de Berlioz lui-même. Cette création n’eut pas lieu en France mais en Allemagne dans la célèbre station thermale de Baden-Baden où le compositeur séjournait fréquemment depuis plusieurs années. Avec Béatrice et Bénédict, au soir de sa vie, Berlioz connut enfin un moment heureux dans sa carrière d’auteur lyrique : « Il y a des gens qui ne reviennent pas de leur étonnement d’avoir vu réussir à ce point un opéra composé paroles et musique et dirigé par le même homme. » De nombreux compatriotes comme Charles Gounod sont venus applaudir Berlioz au Neues Theater.

Une seconde version de l’ouvrage est donnée en allemand à Weimar et à Bade, en 1863, avec deux ajouts au deuxième acte : le trio des jeunes femmes et le chœur qui lui succède. Berlioz s’opposant à une création parisienne, il faudra attendre 1890 pour que Béatrice et Bénédict fasse son entrée dans la capitale française, à l’Opéra-Comique. L’œuvre n’y sera ensuite reprise que… en 1966 ! Alors qu’elle a déjà été donnée à Bade, Londres, Washington et New-York.

N’a-t-on pas coutume de dire ironiquement que Berlioz est « le plus grand musicien anglais » ? En France, beaucoup de ses œuvres ont été boudées par le public, même si elles passionnaient Liszt, Brahms ou Paganini. Pour un succès avec Roméo et Juliette (1839) à la création de laquelle assiste Wagner, ébloui, ou avec L’Enfance du Christ (1853), il y a l’échec de Benvenuto Cellini ou celui des Troyens. Berlioz comprend vite que s’il n’est pas entendu dans son pays, il peut connaître le succès à l’étranger. Il entreprend une première tournée de concerts en Allemagne (1842-1844) où il est partout acclamé avec ferveur comme il le décrit dans son Voyage musical en Allemagne. Durant plus d’un quart de siècle, il va voyager dans ce pays qui apprécie sa musique. Voyageur infatigable, le compositeur boudé en France parcourt aussi l’Autriche, la Bohême, la Hongrie, la Russie ou encore l’Angleterre : partout, sa musique est admirée, comprise, écoutée avec ferveur. Cela n’a guère changé d’ailleurs ! Aujourd’hui où peut-on le plus souvent entendre les œuvres de Berlioz ? En Russie, en Allemagne et en Angleterre, le seul pays où la quasi intégralité de son œuvre a été enregistrée. Un des meilleurs chefs berlioziens a d’ailleurs été Sir Colin Davis.

« Tout le reste est de mon invention »

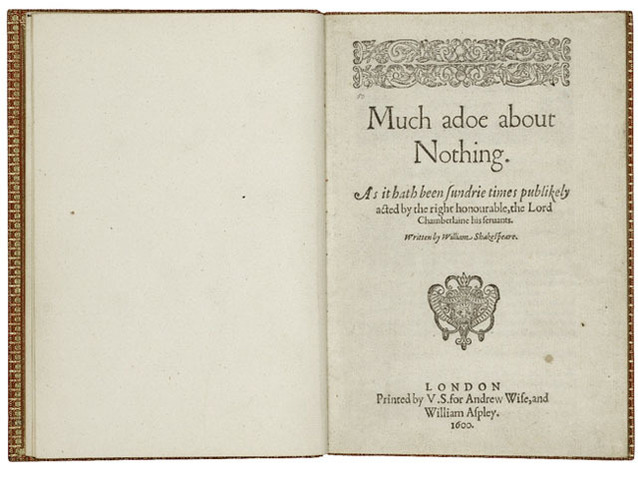

C’est en 1858 que Berlioz reçoit une commande d’Edouard Bénazet (1806-1867) pour l’inauguration du nouveau théâtre de Baden-Baden. Ce théâtre de style néobaroque construit entre 1859 et 1860 s’inspire de l’Opéra de Paris et restera un des plus beaux théâtres d’Allemagne. Parisien d’origine, Edouard Bénazet dirige le casino de Baden-Baden, ville culturelle des plus attirantes que fréquentent alors de nombreuses personnalités artistiques comme Johannes Brahms (1833-1897), Charles Gounod (1818-1893), ou encore Pauline Viardot (1821-1910) et Clara Schumann (1819-1896). Depuis 1856, Berlioz dirige chaque été l’orchestre de la séduisante station thermale lors de son festival. En mécène éclairé, Bénazet admire la musique du compositeur auquel il promet un confortable cachet sans exigence particulière concernant le sujet de son futur opéra. Le musicien n’a pas été habitué à rencontrer autant de bienveillante sollicitude dans ses projets ! Pourtant, il commence par hésiter, très occupé par la publication de ses Mémoires. Peu inspiré par un premier livret historique signé d’un littérateur prolifique, Edouard Plouvier (1821-1876), Berlioz revient à un projet ancien : écrire un opéra-comique en adaptant une comédie de Shakespeare. Il a déjà rédigé une esquisse de livret en 1833 à partir de Beaucoup de bruit pour rien, une pièce en cinq actes probablement représentée durant l’hiver 1598-1599 et publiée en 1600. C’est une des comédies les plus populaires du dramaturge élisabéthain pour lequel Berlioz éprouvait une véritable vénération comme la plupart des romantiques. En 1833, Beaucoup de bruit pour rien permettait au musicien d’associer à son admiration littéraire sa passion pour l’Italie et son amour pour l’actrice irlandaise Harriet Smithson (1800-1854), merveilleuse interprète de Juliette et d’Ophélie, qui devient sa femme cette année-là. Une trentaine d’années plus tard, les infortunes conjugales et les déboires sentimentaux de Berlioz ont certainement nourri son inspiration. La « Sicilienne » de l’acte 1 semble établir un lien entre le passé et le présent du compositeur : elle est la reprise de sa plus ancienne romance, Le Dépit de la bergère, composée en 1819. Béatrice et Bénédict constitue un véritable réquisitoire contre le mariage en opposant la peinture d’un certain enfer conjugal aux délices du sentiment amoureux. Les uns sont atteints de « matrimoniophobie », les autres de « matrimoniomanie » (Acte 1, scène 9).

D’octobre 1860 à février 1862, Berlioz travaille à son opéra-comique qu’il juge « d’une gaité charmante » et qu’il considère comme l’une de ses partitions « les plus vives et les plus originales ». Le compositeur est particulièrement satisfait d’avoir introduit dans son ouvrage un personnage burlesque de son invention, le maître de chapelle Somarone. Ce rôle de basse-bouffe lui donne l’occasion de caricaturer les travers musicaux d’un de ses anciens maîtres, l’ombrageux Gaspare Luigi Spontini (1774-1851). Il n’est pas certain que cette charge contre l’académisme musical puisse être parfaitement perçue par le public d’aujourd’hui. Au-delà de cette aimable satire du pédantisme musical, Berlioz crée un personnage qui contribue à instaurer l’atmosphère légère d’un divertissement plein de séduction. Evoquant Béatrice et Bénédict, Berlioz notait : « Ce petit ouvrage est beaucoup plus difficile d’exécution musicale que ‘Les Troyens’, parce qu’il y a l’humour ». Le compositeur souhaitait montrer qu’il n’était pas qu’un musicien « bruyant » comme le lui reprochaient ses nombreux détracteurs. Son ambition est de nous introduire dans l’univers léger et fantasque d’un opéra-comique empreint d’une sentimentalité nostalgique, portée par le constant raffinement de l’écriture orchestrale. Berlioz voulait rendre musicalement une certaine transparence, une séduisante légèreté et un humour plein de vivacité. Béatrice et Bénédict peuvent se lancer dans un duo marqué par une ironie mordante : « Comment le dédain pourrait-il mourir ? » (Acte 1, scène 7) alors qu’à un autre moment nous pouvons entendre un trio féminin d’inspiration mozartienne : « Je vais d’un cœur aimant » (Acte 2, scène 3).

Début 1862, le compositeur fait travailler ses chanteurs avec l’aide de Camille Saint-Saëns (1835-1921). C’est la mezzo-soprano Anne Charton-Demeur (1824-1892), sa future Didon, qui créera le rôle de Béatrice. Berlioz règle aussi les derniers détails de la mise en scène car son ouvrage « exige une excessive délicatesse d’exécution ».

Dans une lettre à son fils qu’il chérissait tant, le musicien énonce très clairement le parti pris qui l’a guidé dans la rédaction du livret : « Je n’ai pris qu’une donnée de la pièce ; tout le reste est de mon invention. Il s’agit tout bonnement de persuader Béatrice et Bénédict qui s’entre détestent qu’ils sont chacun amoureux l’un de l’autre et de leur inspirer par-là, l’un pour l’autre, un véritable amour. C’est d’un excellent comique, tu verras. Il y a en outre des farces de mon invention et des charges musicales qu’il serait trop long de t’expliquer ». Voilà un fidèle résumé des enjeux dramatiques de l’ouvrage. Mais est-ce suffisant pour nourrir une intrigue capable de retenir efficacement l’attention du public ?

« Mais quel plaisir étrange… »

Dans la comédie de Shakespeare, l’action principale était centrée sur les amours de Claudio et Héro, sa jeune fiancée faussement accusée d’adultère par Don Juan, un demi-frère jaloux et résolument méchant. A côté de ce couple sérieux apparaissait sa contrepartie comique, Béatrice et Bénédict, qui se déchiraient dans d’incessantes joutes oratoires alors que tout semblait devoir les rapprocher.

En déplaçant le centre de gravité de la comédie originelle, Berlioz prenait un risque important. En faisant d’une intrigue secondaire la substance même de son livret, le musicien allait faire vivre des personnages engagés dans une aventure sentimentale dont l’issue apparaissait trop évidente. Les deux jeunes gens s’exclament d’une seule voix : « Mais quel plaisir étrange Trouvé-je à l’irriter ! Comme un cœur qui se venge, Je sens le mien bondir et palpiter (…) Son rire m’exaspère et je tremble à sa voix. » (Acte 1, scène 7). Le public perçoit d’emblée que tout se conclura par deux mariages, celui de Claudio et d’Héro et celui des vrais faux ennemis enfin réconciliés, Bénédict et Béatrice. Faute de véritables scènes de confrontation et d’obstacles sérieux, les protagonistes perdent en épaisseur humaine. La multiplicité des thèmes abordés par Shakespeare dans Beaucoup de bruit pour rien semble se réduire chez Berlioz à un simple marivaudage. Les amours de Claudio et Héro servent désormais de repoussoir aux sentiments belliqueux que nourrissent l’un pour l’autre Béatrice et Bénédict. Et pourtant, le rôle de Héro est musicalement si développé que l’on pourrait se demander qui est la véritable héroïne de l’opéra… Berlioz aurait-il définitivement failli dans son entreprise de librettiste sans parvenir à extraire d’une pièce complexe la trame d’une bonne comédie ? Le Nocturne sur lequel se referme le premier acte est la page la plus célèbre de l’ouvrage qui rappelle le duo de l’acte IV des Troyens. Ce nocturne résume bien les paradoxes de cet opéra-comique : une poignante mélancolie émane d’une scène qui n’a apparemment aucune justification dans le déroulement d’une intrigue peu captivante. Berlioz ne se soucie guère d’efficacité dramatique préférant inventer un langage musical capable de rendre au plus juste l’amour qui est « un flambeau », une « flamme » et surtout « un feu follet qui vient on ne sait d’où ».

On aura compris que Béatrice et Bénédict occupe une place singulière dans la production de Berlioz. Abandonnant son goût de la démesure romantique, le compositeur cherche à traduire l’insaisissable frémissement du rêve amoureux : « L’amour ne peut pas donner une idée de la musique, la musique peut en donner une de l’amour… Pourquoi séparer l’un de l’autre ? Ce sont les deux ailes de l’âme ».

Catherine Duault

27 septembre 2016 | Imprimer

Commentaires