© DR

© DR

On a cru qu’elle ne s’épanouirait pas cette Manon dont la première a été annulée pour cause de grève : cela aurait été dommage ! Car ce spectacle, ovationné le soir de sa première représentation, est une vraie réussite visuelle, vocale et musicale.

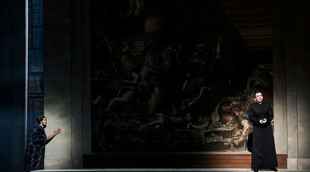

Réussite visuelle d’abord, du fait des décors très vastes, très clairs d’Aurélie Maestre, qui font respirer l’action – mais, bien sûr, font perdre évidemment un peu de l’intimité de la pièce (conçue pour et créée à l’Opéra-Comique) ; du fait de la beauté des costumes signés Clémence Pernoud, beauté des matières et beauté des couleurs (qui déclenchent une salve d’applaudissements au lever du rideau du Cours-la-Reine) ; du fait, surtout, de la direction d’acteurs finement pensée de Vincent Huguet, dont la mise en scène projette cette Manon dans les « années folles » (illustrées par une chanson de Joséphine Baker diffusée pendant le changement de décor).

Ce parti-pris vise à inscrire l’action dans un moment de bascule et d’inquiétude, cet « entre deux guerres » qui pousse à vivre « à fond » sans se préoccuper de lendemains qui ne chanteront peut-être pas. On y peut s’y livrer à tous les excès, le jeu, les amours multiples, l’alcool, tout ce qui fait oublier le réel – et cette douloureuse quête de l’amour qui serait comme une vérité dans un monde pour lequel elle ne compte plus. Manon fuit le monde bourgeois de son enfance, fuit le couvent dans lequel on veut l’emprisonner, mais fuit aussi l’amour unique qui ne lui permettrait pas de se brûler : elle veut tout, tout de suite et, en cela, elle est terriblement moderne. Des Grieux, lui, a besoin d’un maître pour se structurer : son père y a échoué, il se livre donc à Manon. Mais Manon aime qu’on lui résiste : ça fait partie du jeu amoureux. Très vite, elle ne se satisfait pas de vivre d’amour et d’eau fraiche. Mais elle veut être une gagnante : quand elle apprend qu’une maitresse plus forte qu’elle s’est arrogée le droit de dominer Des Grieux, elle n’hésite pas un instant à courir l’affronter. C’est cette scène centrale, essentielle, qui montre l’art de la direction d’acteurs de Vincent Huguet. Car après que Manon a apostrophé Dieu dans la chapelle de Saint-Sulpice, elle veut reconquérir son « bien », c’est-à-dire Des Grieux dont elle sait qu’elle a encore empire sur lui : elle se jette à terre, elle se roule à ses pieds, elle lui fait oublier la religion en lui faisant revenir les images et les sensations de l’amour (« ma main », « ma voix »…) – et quand il est vaincu, elle se redresse. Il est à ses pieds et elle le domine à nouveau : lui retrouve son maître à travers sa maitresse, elle retrouve sa toute puissance, les deux sont satisfaits dans ce rapport dominant / dominé qui est au cœur du couple. On pourra simplement s’étonner, dans un travail théâtral aussi accompli, de l’image finale, la malheureuse Manon, enfermée dans une sorte d’hopital-prison, étant soudain plaquée au mur et fusillée sans qu’on comprenne pourquoi : est-ce parce qu’elle serait une sorte de double poétique de Garcia Lorca ? Pourquoi pas ? Mais pourquoi ?

La réussite vocale est au diapason de cet élégant et intelligent travail théâtral. Le rôle-titre y est incarné avec finesse et classe par la soprano sud-africaine Pretty Yende, dont la voix au timbre clair fait merveille, avec ses aigus colorés et sa vocalisation impeccable (même si cette voix s’épanouirait mieux dans un théâtre plus petit et donc plus accordé à sa projection). Et Pretty Yende n’est pas que bien chantante, elle joue aussi avec beaucoup de charme et de conviction ce personnage en lui donnant une légère fêlure qui s’accommode bien du parti pris théâtral. Face à elle, Benjamin Bernheim apparaiî sans doute comme un des meilleurs Des Grieux du moment : on connait la beauté du timbre de ce ténor qui a atteint les sommets, pas seulement du box-office mais surtout de la conduite vocale et de l’intelligence scénique. Comment mieux chanter le rêve du deuxième acte, avec cette facilité à déployer des nuances en usant de la voix mixte ? Comment donner plus de chaleur à sa voix pleine dans les accents désespérés de Saint-Sulpice ? Chaque phrasé est pesé, chaque coloration est éclairée de l’intérieur du timbre, tout cela pour construire un personnage emporté par un destin qui le dépasse : du grand art !

À côté de ce couple majeur, une autre individualité tout à fait exceptionnelle, celle de Ludovic Tézier, le grand baryton français, un peu sous-dimensionné dans ce rôle de Lescaut (dont on a de surcroit coupé une intervention !), auquel il parvient pourtant à conférer une autorité plus affirmée qu’à l’accoutumée – et dont la voix de bronze résonnante crée une frustration : on voudrait l’entendre plus ! Tous les autres rôles sont bien tenus, en particulier les trois donzelles, Poussette, Javotte et Rosette, parmi lesquelles on retiendra en particulier le joli timbre de pur soprano léger de Cassandre Berthon.

Beaux chœurs bien en place (avec quelques fluctuations au Cours-la-Reine pourtant…), ballet à la chorégraphie sans grand intérêt mais qui se laisse regarder sans déplaisir, orchestre bien tenu par un jeune chef israélien prometteur, Dan Ettinger : la réussite musicale est tout aussi patente. Il y a longtemps qu’un spectacle à l’Opéra Bastille n’avait aussi bien fait l’unanimité : le public est conquis (après pourtant une soirée de près de quatre heures) et multiplie les rappels, en particulier pour Benjamin Bernheim, ovationné comme la star qu’il est devenu. Voilà un spectacle qu’on reverra sans doute au long des futures saisons…

Alain Duault

(Paris, 5 mars 2020)

Commentaires