© Teatro alla Scala

© Teatro alla Scala

Magnifique opéra aux vastes dimensions et au lyrisme superlatif, c’est sans doute le sommet de l’œuvre de Verdi et de l’opéra italien. Pourtant, commande de l’Opéra de Paris, ce Don Carlo a d’abord été Don Carlos, un opéra en français que, de nos jours, plusieurs reconstitutions ont tenté de faire revivre pour respecter la version originale en cinq actes. Mais, au risque d’être voué aux gémonies par les tenants de quelque orthodoxie, j’affirme préférer Don Carlo à Don Carlos : Verdi respire mieux en italien. C’est ce qu’a pensé Dominique Meyer, le directeur de la Scala qui a choisi la version italienne de 1884, plus resserrée, plus dramatique, comme concentrée sur une vaste peinture ardente, celle de l’austérité grandiose de l’âme espagnole du XVIème siècle en même temps que la tourmente des passions qui, elle, est éternelle.

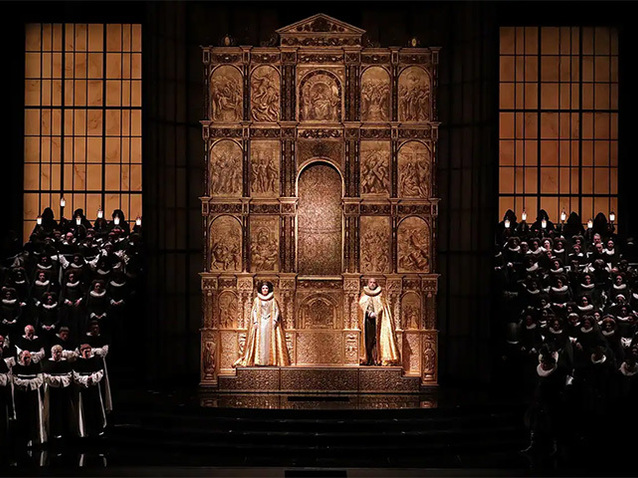

Cette construction, cette architecture faisant s’opposer des conflits publics, politiques, à des conflits privés, amoureux, dans une sorte de démesure lyrique se retrouve là dans une vision esthétique sombre : une tour d’albâtre, de hautes grilles superposées, images permanentes de l’enfermement, et même cet incroyable retable d’or au centre duquel trône l’Inquisiteur, dont on découvre, grâce à une habile tournette, que ce retable-miroir est la métaphore d’une permanente mainmise de l’Eglise sur le pouvoir royal. Et les costumes, obstinément noirs, soulignent ce poids fuligineux de la mort sur l’existence humaine : on est complètement dans cette Espagne tenue par ces moines soldats (l’armure sur la soutane), par l’Inquisition, ce que Zurbaran saura mieux que tous traduire dans la peinture espagnole. Le metteur en scène Lluis Pasqual n’ajoute rien : pas besoin de fantaisie à la mode « regietheater » pour affirmer le tragique de l’époque et son reflet dans la nôtre, tout est dans la musique ! Et ce spectacle met avant tout en scène la musique.

Don Carlo, Teatro alla Scala 2023

Bien sûr, il y a, dans la scène de l’autodafé, la cohorte de flagellants, de pénitents, de porteurs des signes du malheur et de la mort qui est celle de l’époque – mais de toutes les époques : en filigrane de ce que l’on voit ici, d’autres images s’insèrent dans notre mémoire immédiate sans qu’on ait besoin de les montrer, c’est-à-dire en faisant confiance à l’intelligence du spectateur. Car ce fonds mortifère est d’abord porté par le déferlement sonore de l’orchestre chauffé à blanc par Riccardo Chailly, par le fantastique souffle choral – superbe chœur de la Scala – qui inscrit la masse, comme fond des grandes gravures vocales que, tour à tour, chacun des personnages impose. Ainsi du grand monologue de Philippe II, « Ella giammai m’amo », celui de ce roi déchiré et cloué à sa solitude, dont Michele Pertusi fait un moment quasiment christique, ainsi de celui d’Eboli sur ce « don fatal » de sa beauté, dont Elina Garanca donne une interprétation unique où tout, timbre, couleur, projection, fait de cet « air » un moment d’exception, ainsi encore de celui d’Elisabeth au dernier acte sur la vanité des grandeurs du monde, qu’Anna Netrebko porte à une altitude vertigineuse avec ce timbre d’or et de chair, et cet investissement rare qui saisit : tout est exceptionnel. Mais l’ardeur juvénile de Francesco Meli dans le rôle-titre, la noblesse du Posa de Luca Salsi offrent chacun à son tour ce collier d’émotions qui constitue la matière de cette œuvre grandiose – jusqu’à même, à la fin de la scène de l’autodafé, cette brève intervention de la « voix du ciel » qui révèle en quelques mesures une jeune soprano espagnole, Rosalia Cid, qu’on attend de réentendre.

Drame à la fois épique et intime, réaliste et fantastique, politique et familial, ce Don Carlo, bouleversante confrontation de caractères sur fond de conflit historique, trouve dans ce spectacle magnifique, avec sa superbe imagerie plastique voulue comme une peinture en mouvement, avec cette force que déploie Riccardo Chailly, insufflant en permanence la puissance sombre et ardente d’une grande fresque sonore, une vérité qui est bien celle d’un Verdi d’aujourd’hui et de toujours.

- La réussite, le lendemain, d’un Coppélia, le ballet de Léo Delibes, revivifié par le chorégraphe russe Alexei Ratmansky, avec l’éblouissante Swanilda d’Alice Mariani, confirme décidément l’excellence d’une maison en bonne santé.

Alain Duault

Milan, 19 décembre 2023

Commentaires