© Vincent Pontet / OnP

© Vincent Pontet / OnP

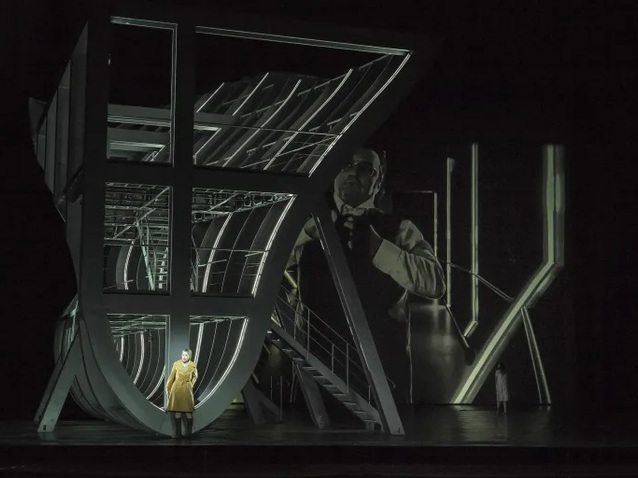

En 2018, la création de cette production de Simon Boccanegra avait agacé : un décor noir qui écrase tout, la coque de vaisseau en cale sèche d’un navire peu à peu désossé qui tourne sur lui-même sans aucune nécessité, quelques néons qui éclairent salement la scène, des costumes d’une laideur superlative, une direction d’acteurs aux abonnés absents. Six ans plus tard, on est toujours aussi accablé par ce ratage majuscule (peut-être le metteur en scène Calixto Bieito en est-il conscient puisqu’il n’est pas venu saluer en ce soir de première). Mais on oublie finalement cette bêtise scénique tant ce qui fait la vérité d’une œuvre, la musique, en est portée à son plus haut.

Le travail patient et obstiné d’Alexander Neef trouve là un exemplaire accomplissement : tout est pesé, tout est intelligemment distribué, tout est complémentaire dans la réalisation en forme de puzzle d’une œuvre aussi riche, l’équilibre des voix, du chœur, de l’orchestre et du chef.

Simon Boccanegra, Opéra Bastille (c) Vincent Pontet

Le chef allemand Thomas Hengelbrock en tout premier sait conjuguer d’un bout à l’autre la clarté des lignes orchestrales avec les nécessaires emportements lyriques, la tendresse des relations entre les personnages avec l’éclat brûlant des affrontements politiques (et de ce qu’ils cachent en fait : des affrontements personnels pour le pouvoir). Il faut souligner encore une fois qu’il a à sa main un Orchestre de l’Opéra de Paris, dont tout, cordes de soie, bois de velours, percussions claquantes, offre au sculpteur de son qu’est le chef une matière exceptionnelle. L’émotion est toujours présente, de l’ambiguïté à la violence, avec des respirations qui enveloppent et explicitent la dramaturgie de l’œuvre (que la mise en scène ne connait pas...). On ajoutera que les chœurs, les fameux chœurs de l’Opéra de Paris, offrent les mêmes bonheurs, les mêmes éclats, la même ferveur – et, nous sommes chez Verdi, les chœurs sont évidemment essentiels dans l’architecture de cette œuvre !

Surtout la distribution est constamment superlative, du plus petit rôle au plus grand. Ainsi le jeune Alejandro Baliñas Vieites, membre de la troupe lyrique de l’Opéra de Paris, est un Pietro à l’autorité affirmée, Etienne Dupuis un Paolo rongé par le désir de vengeance, Charles Castronovo un Adorno rayonnant, dont la voix solaire aux aigus déployés avec un naturel frémissant, est bien celui d’un amoureux emporté.

Simon Boccanegra, Opéra Bastille (c) Vincent Pontet

Et le trio des personnages principaux s’impose ardemment, avec d’abord, en Fiesco, la voix noire et profonde du Finlandais Mika Kares – déjà présent dans la distribution de 2018 mais dont l’épanouissement vocal impose une noblesse bouleversée. Il y a ensuite l’émouvante Maria de l’Australienne Nicole Car, à la voix lumineuse, d’une jeunesse bouleversante, avec des ressources de fraicheur lyrique qui s’impose comme rarement dans le duo de la reconnaissance, un des climax de l’œuvre, mais inonde tout en permanence de sa féminité, plus touchante que l’apparition de son double qui montre ses seins sans qu’on en comprenne la nécessité !

Mais bien évidemment, c’est le Simon Boccanegra de Ludovic Tézier qui, une nouvelle fois, nous conduit au sommet ! Comment être plus vrai, comment être plus naturel, comme être plus évident que ne l’est notre immense baryton national ? Bien sûr le timbre, la chair, la matière de cette voix comme venue de loin imposent le personnage, mais le chant, c’est-à-dire la conduite du souffle, le soutien de chaque phrase comme s’il élargissait l’espace vocal autour de lui, et la projection d’une rare subtilité, cette manière de faire que chaque son, jusque dans les piani à fleur de lèvres, se déploie sans qu’on en perde rien – leçon d’une longue pratique de la mélodie (la mélodie française entre autres) et d’une familiarité avec la poésie : c’est tout cela qui permet à Ludovic Tézier de peindre son Boccanegra. Et à tout cela il joint une intelligence du personnage qui lui permet de porter toutes les facettes de cet homme porté par les circonstances au trône de doge tout en ne cessant pas d’être un père désespéré. Il sait faire entendre l’autorité comme il sait faire percevoir ce vertige de la tendresse : il suffit d’entendre, à la fin de la scène essentielle de la reconnaissance, ce déchirant « figlia » qui dit tout de cet amour et de ce tourment ! A tout instant, Ludovic Tézier domine cette tragédie avec une intensité exceptionnelle, laissant voir une âme qui se dénude, se défait, se résigne, s’abandonne, offerte à l’inexorable. La scène finale porte le public très loin, quand Simon Boccanegra, accroché à ce Fiesco qu’il a passionnément haï et dont la proximité de la mort le reconduit vers lui parce que la vérité humaine déchire enfin les apparences, est presque insoutenable en même temps qu’elle montre avec simplicité ce qu’est une âme à nu. La voix de Ludovic Tézier chante, murmure, s’insinue, avec ce poids d’humanité qui en fait alors un personnage racinien. La beauté à ce niveau ne nécessite qu’un seul mot, que la salle unanime lance à Ludovic Tézier : merci !

Alain Duault

Paris, 12 mars 2024

Simon Boccanegra à l'Opéra de Paris Bastille, du 12 mars au 3 avril 2024

13 mars 2024 | Imprimer

Commentaires