© Carol Parodi

© Carol Parodi

Sempiternel débat que la représentation d’un opéra historique tel que La Khovantchina, sur la confusion politique en Russie à la fin du XVIIe siècle, pour une question de compréhension narrative et de modélisation conceptuelle, en particulier dans l’actualité peu reluisante de l’envahisseuse de l’Ukraine. Moussorgski dépeint justement ces événements car il sent que la deuxième moitié du XIXe ne s’en éloigne pas tant que cela. Le cycle de l’Histoire se répète, dans ses luttes de pouvoir et de croyances, dans ses idéaux nationaux et son ouverture à l’Occident. Moussorgski mélange ainsi archives véridiques et fiction, styles musicaux et niveaux de langue pour raconter le peuple russe.

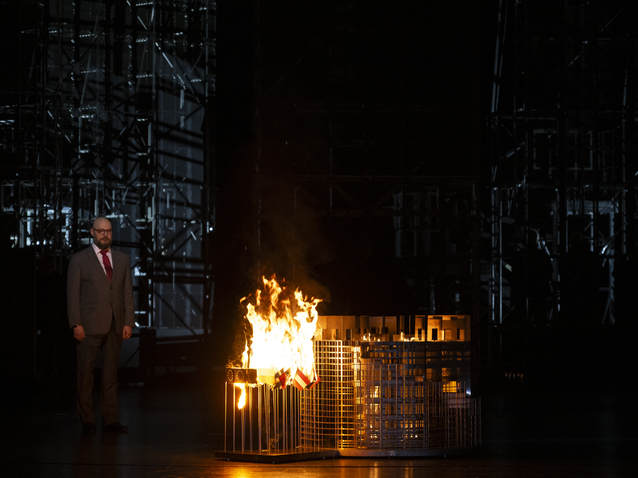

Calixto Bieito, transpose certes le propos dans une esthétique baignée de symboles russes (le ballet, l’ours, les fresques soviétiques), mais s’attache « uniquement » à montrer la réalité de sa narration, qui pourrait en fait concerner un tout autre pays en proie au repli identitaire et à la corruption. La diffamation se répand en fake news par des hackers, les pourparlers avec l’Union européenne se concluent par l’incendie du Parlement (en maquette) à Strasbourg, les assassinats sont prémédités en nettoyant la baignoire qui va les accueillir, les vieux-croyants sont gazés dans le train qui les réunit… Cette lecture pessimiste s’articule en images fortes, qui n’engloutissent en rien les personnages. Il parvient haut la main à synthétiser le langage scénique à partir de ces figures humaines, et à parler de destin collectif par le biais de singulières individualités, ancrant une focale claire pour le spectateur dans cette fresque magmatique. Le décor imposant de Rebecca Ringst, en onze tourelles mobiles flanquées de LED, varie les spatialisations et les visuels, dans les lumières expressionnistes de Michael Bauer. Calixto Bieito fait se toucher et interagir les interprètes, prête une saveur particulière aux passages de flambeau et aux partages de territoires, en faisant cohabiter le beau et le laid, car tout n’est qu’une question de négociations et d’idéologies portées par la passion. Le passé n’est qu’un outil pour révéler un présent de théâtre, poignant et en phase avec la musique. On sera plus mesuré sur la dernière demi-heure, assez fixe, avec un train sur tournette bizarrement usité. Peut-être est-ce une manière de laisser la porte ouverte sur ce chœur final inachevé par Moussorgski, dans une ambiguë inertie scénique qui peut rappeler l’impuissance face à la périodicité de l’Histoire ou la prise de conscience, dans le renoncement, d’une société trop manipulée…

Khovantchina - Grand Théâtre de Genève (2025) (c) Carol Parodi

Le finale d’Igor Stravinsky, choisi pour la production, n’est d’ailleurs pas une ostensible leçon de puissance chorale, étant donné la disparition progressive de la matière sonore, que le Chœur du Grand Théâtre de Genève sculpte jusque dans une poétique évaporation. Dans les passages plus héroïques, il garde de bout en bout un sang-froid tranquille, une empreinte durable et une consistance en mouvement. Mark Biggins l’a magistralement préparé en une plantureuse étendue étagée, enracinée, propice à des développements limpides, comme une obsédante présence au cœur battant.

L’orchestration de Chostakovitch (1958) – la partition que Moussorgski a léguée à sa mort est quasiment intégralement en piano-voix –, sept décennies après celle de Rimski-Korsakov, ouvre à Alejo Pérez et à un Orchestre de la Suisse Romande continûment prodigieux les portes d’un « Il était une fois » foisonnant, bardé de mystère, aux confins du féerique et de l’impossible. Les textures déployées par le chef sont d’une merveille absolue, dans d’époustouflants équilibres funambules. Il part toujours d’un courant simple auquel il ajoute des ramifications multiples. Des mélodies comme s’il en pleuvait, un festival de lignes à la manière d’un code infini dont les caractères s‘entremêlent et se confondent, une déclaration du point d’exclamation dans la résonance plutôt que dans la pompe, des courants d’ondes dans un champ fertile soumis aux éléments : c’est tout à la fois, grâce aussi à des instrumentistes aux aguets, engagés au plus profond de leur art musical.

Khovantchina - Grand Théâtre de Genève (2025) (c) Carol Parodi

À l’exception d’un Dossifeï (Taras Shtonda) aux rythme, placement et orientation fluctuants, la distribution compte de nombreuses robustes personnalités vocales. Raehann Bryce-Davis souhaite peut-être trop influer sur le cours de la phrase sans embarquer l’énergie de la fosse dans son flux chanté. Dans son entreprise sagace d’adapter sa voix aux circonstances dramaturgiques, la mezzo-soprano se fixe un cap musical trop uniforme à chaque scène, si bien qu’on l’entend à la peine lorsque les forte doivent paraître ou lorsque l’émotion doit changer de camp, dans une conduite peut-être définie à l’excès par de superbes graves sépulcraux. Le déchirant et sidérant Chaklovity de Vladislav Sulimsky est un monde à lui seul d’ampleur mélodique et de profondeur bouleversante d’âme russe, raffermi d’un pouvoir de persuasion et de résistance silencieuse en floraison. La désinvolture d’ogre d’Ivan Khovanski se retrouve chez le non moins impressionnant Dmitry Ulyanov, électron libre au verbe droit et à la prosodie protéiforme pétrie de signe de ralliement et de force intérieure. Les ténors Arnold Rutkowski et Dmitry Golovnin incarnent deux facettes du pouvoir : le premier pour le caractère têtu, élancé et émotif d’Andreï Khovanski, le second pour la vue d’ensemble et la hargne du beau chant de Galitisine. On apprécie également l’agilité brodée aux accents folkloriques d’Emanuel Tomljenović (assorti d’un jeu d’acteur phénoménal), l’expressivité d’urgence d’Ekaterina Bakanova, et la complétude frénétique et souple de Michael J. Scott.

Sans nul doute l’opus le plus accompli de la trilogie russe du Grand Théâtre de Genève avec Calixto Bieito et Alejo Pérez, après Guerre et Paix en 2021 et Lady Macbeth de Mtsensk en 2023 !

Thibault Vicq

(Genève, 25 mars 2025)

La Khovantchina, de Modeste Moussorgski, au Grand Théâtre de Genève jusqu’au 3 avril 2025

28 mars 2025 | Imprimer

Commentaires