© Steven Morlier

© Steven Morlier

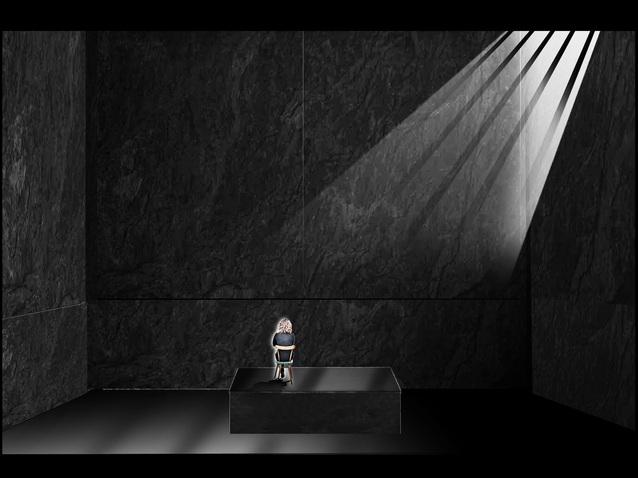

Marie-Eve Signeyrole met en scène Médée de Cherubini, d’abord pour l’Opéra-Comique à partir de ce 8 février, puis à l’Opéra de Montpellier dès le 8 mars prochain. Nous avons rencontré la metteuse en scène, elle nous explique sa lecture du redoutable personnage de mère infanticide et de sa place dans une « société monstrueuse », et comment elle articule l’une et l’autre dans sa mise en scène de l’œuvre.

Marie-Eve Signeyrole est une metteuse en scène occupée. C’est elle qui assurait la mise en scène de la création mondiale de Cassandra à la Monnaie de Bruxelles et qui sera reprise prochainement à Berlin. En juin prochain, le public lyonnais pourra découvrir sa lecture de Cosi fan tutte dans une « production où on invitera le public à participer et dans laquelle il sera énormément impliqué ». Mais auparavant, Marie-Eve Signeyrole a donc posé ses bagages à Paris où elle s’attèle à saisir l’insaisissable Médée : elle met en scène l'opéra de Cherubini pour l'Opéra-Comique dès ce samedi 8 février, en attendant une reprise à Montpellier à partir du 8 mars prochain. Entre deux répétitions, elle a accepté d'échanger avec nous autour de ce personnage, de sa vision de l'œuvre et de ce qui attend les publics parisiens puis montpelliérains.

Opera Online : Médée fait partie des figures les plus insaisissables que l'on connaisse aujourd'hui, quelle que soit la forme d'art. Chacun y va finalement un peu de sa vision personnelle et le prisme de la maternité a forcément aussi son importance lorsque l’on est une femme. En ce qui vous concerne, comment présenteriez-vous Médée, quelle est votre vision du personnage ?

Marie-Eve Signeyrole : Médée est tout à la fois – demi-déesse, magicienne, épouse, étrangère, mère, etc. –, ce qui la rend insaisissable. Mon travail consiste à mettre en lumière certaines de ses facettes, en l’occurrence celles de la mère et de l’étrangère, tout en tenant compte des autres. C’est un personnage pour lequel j’ai immédiatement éprouvé de la compassion. Au fil de mes réflexions, je me suis interrogée sur l’origine de ce sentiment. Le fait d’être moi-même mère n’y est sans doute pas étranger, mais il n’explique pas tout : il pourrait au contraire m’amener à voir Médée comme un monstre. En nous penchant avec mon équipe sur le sujet tabou de l’infanticide, nous avons découverts des témoignages de femmes de tous horizons, écrivant spontanément à des procureurs pour défendre d’autres mères ayant commis le même crime que Médée, et leur demander de faire preuve de compassion. Je me suis retrouvée dans ces courriers, et j’ai réalisé que je n’étais pas la seule à éprouver ce sentiment vis-à-vis du « cas Médée ». J’ai retracé son histoire en me replongeant dans la partition et le livret de l’opéra de Cherubini, qui nous présente au premier abord une femme jalouse, terrible, véhémente et monstrueuse. J’ai revisité toute l’œuvre avec un autre angle de lecture. J’y ai découvert une femme profondément humaine, enfermée dans un cycle de violences qui s’exercent sur elle, et auquel elle ne peut répondre, à un certain moment, que par un acte violent. Mais si le geste est monstrueux, je ne pense pas que le personnage le soit. Si dans notre mise en scène Médée devait être un monstre, ce serait un monstre d’amour, créé par une société elle-même monstrueuse.

Les répétitions de Médée (2025) © Stefan Brion

Qu'est-ce qui vous a donné envie de mettre en scène Médée ? Lors de notre dernier entretien, vous aviez évoqué votre goût pour les images fortes. Est-ce que c'est une des raisons qui vous ont attirée dans cette Médée ?

Ce projet est né de mes discussions et de mes échanges avec les directions de l’Opéra-Comique et de l’Opéra de Montpellier. Lorsque Médée a été évoqué, il m’a semblé assez évident d’accepter ce titre, avant-même d’en avoir écouté la musique, car j’ai eu l’intuition que j’allais devoir un peu batailler avec ce sujet et qu’il faisait écho en moi. Parmi les courts textes que nous avons rajoutés à la pièce, l’un d’eux dit que donner la vie c’est approcher la mort. C’est un peu la sensation que j’ai eu – sans parler de mon histoire personnelle. Quand on donne la vie, la mort nous semble tout à coup très proche. Cela réveille en nous le sentiment de maternité, quelque chose qui est très proche de l'instinct animal et donc de la sauvagerie. En acceptant de mettre en scène Médée, j’avais en tête que cela me demanderait de m’interroger sur moi-même et mon rapport à ce personnage, bien avant d’effectuer des recherches sur l’infanticide et sa réalité chiffrée – selon une note du ministère de l’Intérieur de 2022, un enfant serait tué par sa mère tous les dix jours en France. Qu’est-ce que c’est « être mère » ? Très vite, cette question a trouvé une réponse dans une autre interrogation : que peut-il arriver aux enfants d’une mère disparue ? Certains considèrent l’infanticide comme un suicide élargi. Vouloir emmener ses enfants avec soi est, selon moi, un geste primitif et primaire mais extrêmement sensé. On le pense irraisonné et irraisonnable, mais je pense que cela peut venir à l’esprit de presque n’importe quel individu, même si tout le monde ne veut pas l’admettre.

Pour vous, l'infanticide de Médée, ce n’est donc pas tuer ses enfants mais les emmener avec elle ?

Effectivement, ce qui m'est apparu en premier dans le geste de Médée, c’est sa volonté de protéger à tout prix ses enfants. Les emmener avec elle dans la mort, c’est les préserver de ce qu'elle a vécu et de ce qu’ils pourraient vivre s’ils tombaient entre les mains de ses bourreaux. Le personnage de Médée est très ancien et son mythe, riche de nombreux épisodes, s’est construit au fil des siècles par strates successives. C’est Euripide qui introduit au -Ve siècle le motif de l’infanticide dans sa tragédie. De magicienne et prêtresse d’Hécate, Médée est devenue dans l’imaginaire collectif l’archétype de la sorcière jalouse qui tue ses enfants par vengeance. Mais d’autres versions du mythe existent. Pour sa Médée (1996), Christa Wolf est remontée aux origines de cette histoire. Dans son roman, les enfants de Médée sont lynchés par le peuple de Corinthe. Si l’on garde cette version en tête, on peut tout à fait concevoir la crainte de Médée face aux Corinthiens et au sort que ceux-ci pourraient réserver à ses enfants une fois qu’elle ne sera plus là. La décision de Médée d’emmener ses enfants avec elle naît de cette crainte, bien plus que de sa jalousie et de son désir de vengeance, évoqués à maintes reprises dans le livret. Ceux-ci conduisent à l’assassinat de Dircé mais ne sont pas le moteur de l’infanticide.

Les répétitions de Médée (2025) © Stefan Brion

Vous parlez de jalousie, mais en fonction du texte et de l'œuvre, c'est effectivement plus ou moins mis en avant. Ici, il s’agit de l’opéra de Cherubini, et on peut supposer que le choix de la version a été fait indépendamment de vous, par les maisons productrices. Si c’est bien le cas, auriez-vous choisi cette version-là, ou plutôt une autre ?

Le spectacle est présenté à l'Opéra-Comique : je trouvais judicieux de choisir la version originale de Médée, chantée en français, avec des numéros musicaux reliés entre eux par des alexandrins. Nous avons néanmoins aménagé des coupes dans ces dialogues parlés, notamment pour alléger la charge vocale de l’interprète de Médée, dont le rôle est particulièrement difficile et lourd. J’ai trouvé passionnant de travailler les alexandrins avec des chanteurs d’opéra. Je suis assez heureuse de cette version de l’histoire. Avec du recul, je trouve intéressant le début du premier acte, sans Médée, où l’on voit la fabrication par Créon et Jason du « bonheur » imposé à Dircé. Jason reproduit sur sa seconde épouse ce qu’il a fait à sa première. Le même schéma se répète. Il y a quelque chose de l’ordre de la maltraitance présent du début à la fin de l’œuvre. Si l’on creuse un peu, Jason apparaît comme un personnage particulièrement détestable.

Avez-vous des références qui vous ont inspiré pour votre travail ?

J’ai souhaité que la mise en scène respecte la dimension mythologique au cœur de l’œuvre de Cherubini, tout en lui apportant un contrepoint que l’on pourrait qualifier de documentaire, afin que le mythe et notre monde actuel dialoguent ensemble et s’éclairent l’un l’autre. J'avais envie que ce mythe ait du sens aujourd'hui, sans le rendre complètement contemporain. Je souhaitais que Médée conserve sa stature mythologique tout en faisant écho aux femmes du XXIe siècle. Pour cela, j’ai ajouté un nouveau personnage, avec quelques interventions parlées. Il s’agit d’une femme d’aujourd’hui, incarnée par une comédienne, dont le vécu ressemble et répond à celui de Médée. Cette dimension documentaire a été largement inspirée par le film Mères à perpétuité de la réalisatrice Sofia Fischer, qui donne la parole à des mères condamnées pour infanticide, ainsi qu’à des proches de femmes qui se sont suicidées après avoir tués leurs enfants. L’enquête Mère diabolique menée par la journaliste Prune Antoine sur un fait-divers survenu en 2020 en Allemagne nous a également inspiré.

Selon vous, quels écueils et quels pièges faut-il éviter lorsque l’on met en scène Médée ?

Le premier piège à éviter, c’est de vouloir faire incarner pleinement à Médée toutes les facettes que j’évoquais précédemment. Je me suis très vite éloignée des images de femme diabolique et de sorcière. Médée est pour moi une « sachante ». Elle a des connaissances, vraisemblablement dans le domaine de la médecine. Dans un monde patriarcal, son savoir dérange et inquiète. C’est une aussi une femme belle et sa beauté peut être ensorcelante. Je ne parle pas de beauté plastique : Médée est belle parce qu’elle est aimable. La société dans laquelle elle a trouvé un refuge temporaire l’envie, profite de ses charmes, de ses dons, de son savoir, et l’utilise. Tout comme Jason. Une fois qu’on s’est bien servi d’elle et qu’elle n’est plus utile, on lui intime l’ordre de partir, de rentrer chez elle et d’abandonner ses enfants. Elle est étrangère dans le royaume de Corinthe : c’est un trait important, mentionné à maintes reprises dans le livret.

L’autre piège à éviter, c’est de représenter Médée sous les traits d’une sorcière pour en faire un monstre. Il s’agit d’une question de goût : certains adorent cette approche. Ce n’est pas mon cas. J’accueille Médée telle qu’elle est. C’est une femme, une mère, une étrangère, certes jalouse, mais à qui on a fait beaucoup de mal. On a pris ce qu’elle savait, ce qu’elle était, ce qu’elle possédait. On s’est servie d’elle avant de la répudier. Elle est humaine et désire se venger, ou du moins que sa peine et son offense disparaissent. Elle est fière aussi... C’est un personnage complexe et compliqué. Il ne faut pas essayer de tout résoudre, mais je pense qu’en tant qu’individu – et non en tant que femme –, ce serait bien de lui rendre justice. Non pas en excusant son geste, mais en essayant de comprendre le mécanisme qui conduit une femme à agir, à un moment donné, de façon si brutale et monstrueuse.

Mais est-ce vraiment un geste déraisonnable ? L’horreur de l’acte n’est-il pas qu’il soit justement lié uniquement à un raisonnement logique, sans aucun sentiment pris en compte ?

Cherubini et son librettiste François-Benoît Hoffmann ont décidé de montrer constamment Médée sous l’angle de la folie et de la jalousie. Il est assez difficile de s’en dépêtrer, mais je crois que la version que l’on propose nous montre Médée différemment. Elle n’a pas face à elle un Jason princier et irréprochable, mais un homme exprimant de la colère, dégageant une certaine violence, auteur de maltraitances conjugales. Médée répudiée s’est réfugiée auprès des Cholchidiennes qui l’ont accompagnée et qui sont brutalisées par le peuple de Corinthe. Elle sent que ses enfants sont menacés et en danger. Ce serait bien trop fort de dire que son geste a du sens pour moi – ce serait comme dire que la peine de mort a du sens. En revanche, j’arrive à expliquer son geste. Je ne peux pas dire qu’il s’agit d’un geste raisonnable, mais j’arrive à le comprendre.

Il existe plusieurs versions dans lesquelles Médée n’est pas le monstre que l’on se représente, où elle ne tue pas ses enfants, parfois même où elle ne tue pas son frère plus tôt dans le mythe. Selon vous, pourquoi retient-on seulement la seule version de l’infanticide ? Est-ce à cause de l’image forte que cela représente, un exemplum à retenir à travers les Âges ?

Certainement parce qu’on a adoré faire passer les femmes pour des folles pendant des siècles ! Une sachante qui a du pouvoir et dont les hommes tombent amoureux était forcément une sorcière. Les hommes ont adoré pendant des générations faire incarner ce rôle-là aux femmes. Médée apparaît pour le patriarcat comme une menace : il est aisé de la ranger dans la catégorie de « folle dangereuse » plutôt que de la voir comme une sachante, une amante, une reine et une martyre. L’infanticide reste aujourd’hui encore un tabou. Pour une immense majorité d’entre nous, une mère qui tue ses enfants est purement et simplement un monstre, même si certains éclairages commencent un peu à nuancer ce jugement – les femmes qui commettent cet acte ont généralement un parcours de vie marqué par la maltraitance, la violence, le viol et l’inceste. Malgré tout, l’image de monstre absolu associée instinctivement aux femmes qui tuent leurs enfants demeure, et on se sert du visage de Médée pour les représenter car on aime toujours les personnages forts.

Comment avez-vous travaillé pour cette mise en scène ? Et comment travaillez-vous actuellement avec les artistes sur le plateau ?

En amont, nous avons cherché avec le dramaturge Louis Geisler et le reste de mon équipe à comprendre qui était cette femme pour nous. Nous nous sommes plongés dans l’œuvre afin de trouver une manière de l’aborder afin que la musique et le texte, qui nous présentent de prime abord un personnage de sorcière folle et jalouse, puissent nous montrer, sans les changer, une femme sensée, amoureuse, mère et aimante. Notre travail actuel en répétitions consiste à mettre en œuvre cette approche en musique et avec les artistes sur scène. Nous avons dans le rôle-titre une chanteuse, Joyce El-Khoury, qui se prête totalement au jeu, heureuse d’incarner une Médée qui suscite davantage de compassion que de jugements – ou du moins plus de questionnements que jugements. Le but est de faire tomber quelques a priori, que certains spectateurs venus voir le spectacle avec certaines idées préconçues en ressortent avec une nouvelle vision du personnage.

Les répétitions de Médée (2025) © Stefan Brion

Vous travaillez beaucoup pour qu'il y ait une interaction entre la scène et la salle. Dans le cas de cette production-là, est-ce que cette interaction, c'est le questionnement dont vous parlez ?

Non, sur cette production, le public est assez tranquille ! Mais je tiens compte de lui à chacun de nos spectacles. À l’opéra, le public sait : il sait ce qu’il va entendre, il sait ce qu’il veut entendre, il sait ce qu’il veut voir et ne pas voir. Souvent, le metteur en scène dérange et le public pense que celui-ci veut provoquer à tout prix. Ce n’est pourtant pas le cas la plupart du temps. Un metteur en scène raconte une histoire telle qu’il l’a ressentie. C’est la raison pour laquelle on lui confie la mise en scène d’un opéra. C'est toujours très difficile de ne pas se positionner en donneur de leçons, mais de proposer d'autres grilles de lecture. Il y a ce processus de « digestion » du public qui se sent presque attaqué lorsque l’on touche à quelque chose dont il considère avoir le monopole et la connaissance. Il lui faut du temps pour se délester de ses préjugés... Parfois, cela ne fonctionne pas à cause d’un sentiment de provocation gratuite. Or, je ne fais pas partie des metteurs en scène qui désirent provoquer. Au contraire, j'ai vraiment le désir de mettre le spectateur dans ma situation lorsque j’aborde une œuvre, c’est-à-dire celle de l’interrogation. Est-ce que cette musique peut être entendue différemment ? Est-ce que ce texte peut être dit avec compassion et non pas avec ironie ? C'est notre travail quotidien. Un travail consciencieux et difficile, loin de l’envie de provoquer. Nous avons aussi eu le désir d’aborder cette œuvre à travers le regard des enfants. Les enfants savent s’ils ont une mère aimante, si celle-ci est juste ou non. La bienveillance que je porte à Médée en tant qu’individu, je l’ai placée dans le regard de ses enfants. Ils n’ont pas la parole dans le livret, mais j’ai choisi de la leur donner, en écrivant pour eux quelques interventions parlées.

Propos recueillis au téléphone par Elodie Martinez le 23 janvier 2025

Médée de Cherubini, à l'Opéra-Comique du 8 au 16 février,

puis à l'Opéra-Orchestre National de Montpellier du 8 au 13 mars.

Commentaires