© DR

© DR

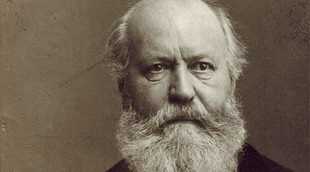

Moult productions de Faust (dans les différentes versions de l'œuvre), la Nonne Sanglante, divers récitals... La programmation des maisons d'opéra ne trompe pas : on fête actuellement le bicentenaire de la naissance de Charles Gounod, né il y a exactement 200 ans aujourd’hui, le 17 juin 1818. Pour mieux appréhender l'œuvre du compositeur, nous revenons sur l'histoire de sa vie, imprégnée d’un profond mysticisme et révélatrice « l’esprit musical français » du Second empire.

***

Qui se cache derrière l’image lisse et vaguement désuète que nous offre Charles Gounod, un des musiciens français les plus populaires ? L’ensemble de sa vie est jalonné d’étapes obligées qui le désignent logiquement comme le compositeur officiel du Second Empire, aux côtés de Jacques Offenbach. Comment s’intéresser à un musicien dont la vie semble dépourvue des indispensables zones d’ombre qui alimentent si bien l’imagination ? Gounod incarne une certaine tradition française dans un pays cultivant jalousement une étrange passion qui consiste à détester ce qui fait son identité. C’est sans doute pourquoi on commença par dénoncer la « lourdeur germanique » de celui qui s’imposa comme un des maîtres de la mélodie française en forgeant une écriture vocale dont le charme et le raffinement harmonique, alliés à la justesse de la déclamation, annoncent un Claude Debussy.

Bien des préjugés nous empêchent de regarder au-delà des apparences pour découvrir la personnalité très complexe que nous révèle une abondante correspondance. D’innombrables lettres couvrant une cinquantaine d’années permettent de mieux cerner un homme atteint de cyclothymie chronique. A l’instar de Faust, son personnage le plus célèbre, le musicien est un fervent croyant, constamment tourmenté par des désirs irrépressibles en totale contradiction avec les aspirations de son mysticisme enfiévré. On semble percevoir l’écho de ces déchirements dans les paroles que Faust clame avec une allégresse pleine de cynisme au moment de signer son pacte avec Méphistophélès : « A moi les plaisirs, Les jeunes maîtresses (…) A moi l’énergie Des instincts puissants Et la folle orgie Du cœur et des sens ! ». Entre les plaisirs de la vie et le besoin de s’ensevelir dans les ténèbres d’un couvent, Gounod mène un combat épuisant. Le compositeur traversera de sérieuses crises dont une, en 1857, nécessitera son internement. Toute sa vie, Gounod restera déchiré entre deux aspirations contradictoires : la foi et le théâtre. Tout en manifestant très tôt un intérêt presque fasciné pour l’opéra, le jeune musicien commencera par composer de la musique religieuse, comme s’il cherchait dans la foi et l’exaltation de Dieu la compensation de l’absence d’un père qu’il a perdu à l’âge de cinq ans.

Sous le ciel de Rome

Né à Paris le 18 juin 1818, Charles Gounod est le fils de Jean François Gounod, un peintre qui a obtenu le second Grand Prix de Rome en 1783. Ce père, professeur à Polytechnique, mourra prématurément en 1823. Le petit Charles reçoit ses premières leçons de piano de sa mère, pianiste. Puis, élève au Lycée Saint-Louis, il découvre l’opéra et surtout le Don Juan de Mozart qui le bouleverse et l’incite à se consacrer à la musique. Après avoir obtenu son diplôme de bachelier en 1836, Gounod entre au Conservatoire dans les classes de Halévy, Lesueur et Paër, où il fait des études suffisamment brillantes pour se présenter au Concours de Rome. Il obtient un second Prix en 1837 avec sa cantate Marie Stuart et Rizzio. Puis, en 1839, une nouvelle cantate, Fernand, lui vaut le fameux Premier Grand Prix qui lui ouvre les portes de la Villa Médicis, passage obligé de tous les compositeurs du XIXème siècle.

Le jeune homme arrive le 27 janvier 1840 à Rome où il est accueilli par un ami de son père, Ingres, qui fera de lui un très beau portrait. Commence alors une des périodes les plus heureuses de la vie de Gounod.

Ce séjour romain est décisif pour la formation du compositeur qui lit Goethe et découvre à la Chapelle Sixtine l’austère musique de Palestrina, choc esthétique autant qu’éthique. Désormais sa conception de la musique religieuse va s’enraciner dans ce grand style sévère, alors que jusque-là, il avait rejeté toute la musique sacrée de son temps en affirmant : « elle n’était même pas nulle, elle était exécrable ». L’intérêt pour l’expression de la foi en musique sera un fil conducteur tout au long de sa carrière.

Au cours de cette période romaine, Gounod fait des rencontres aussi passionnantes que déterminantes pour son avenir. Fanny Hensel (1805-1847), la sœur de Mendelssohn, lui révèle Bach et Beethoven, cette « musique allemande qui le trouble et le rend à moitié fou ». La jeune femme préfère garder ses distances avec celui qu’elle décrit comme « passionné et romantique à l’excès ». A l’issue de son séjour romain, Gounod voyagera en Autriche et en Allemagne jusqu’à Berlin où il retrouvera Fanny Hensel – qui l’envoie chez son frère à Leipzig : « Ah ! c’est vous le fou dont ma sœur m’a parlé » lui lancera Mendelssohn en l’accueillant ! Mais le compositeur allemand lui fait néanmoins entendre sa Symphonie Ecossaise par la prestigieuse phalange du Gewandhaus, et il joue pour lui sur l’orgue de Bach à la Thomaskirche. On perçoit d’emblée l’extrême sensibilité et la nature exaltée de Gounod qui fréquente aussi Pauline Viardot (1821-1910) avec laquelle il partagera une longue amitié. La sœur de la Malibran est elle- même une grande cantatrice qui initie Gounod à l’univers du théâtre. Cette découverte constitue pour lui un nouveau choc.

Désormais, la foi et le théâtre vont se disputer l’âme du jeune musicien qui assiste aux sermons de Lacordaire (1802-1861). En cette année 1841, l’éloquence du futur grand orateur dominicain enflamme déjà la société romaine. Gounod compose alors essentiellement de la musique sacrée où un sentiment religieux intense se conjugue à l’influence de la musique ancienne – dont il a une bonne connaissance contrairement à la plupart de ses contemporains. L’amitié qui va le lier à Lacordaire et à Charles Gay, le futur évêque de Poitiers, déclenche chez Gounod une crise mystique qui lui fait un temps envisager la prêtrise.

« Près des Missions ou près de l’Opéra ? »

Quand Gounod revient à Paris en 1843, il a vingt-cinq ans. L’année précédente sa mère lui a écrit : « Je ne sais de quel côté tu désireras te loger lorsque tu reviendras : sera-ce près des Missions ou près de l’Opéra ? ». Tout est dit. Gounod va s’installer chez sa mère mais il vit en compagnie d’ecclésiastiques, et devient Maître de chapelle des Missions Etrangères. En 1846, il va jusqu’à laisser entendre qu’il est « entré dans les ordres » comme l’annonce faussement La Revue et Gazette Musicale. D’octobre 1847 à février 1848, il porte l’habit des Dominicains, se fait appeler « l’Abbé Gounod » et obtient une lettre de l’Archevêque de Paris l’autorisant à demeurer chez les Carmes. Pour autant, sa sensualité naturelle l’amène parfois à mêler le profane et le sacré. Un jour qu’il est appelé à servir la messe, il est tellement transporté par la beauté du texte de l’Evangile qu’il murmure au prêtre « Encore, encore », comme s’il exigeait un bis au théâtre !

Gounod hésite et, bientôt, il abandonnera Saint-Sulpice et écrira son premier opéra pour Pauline Viardot. Ce changement assez brutal est révélateur d’une personnalité très ambivalente. D’ailleurs le musicien se définit lui-même avec lucidité comme un homme « présentant à chacun tel ou tel côté de soi-même selon que ce côté s’harmonise plus et mieux avec chacun ».

Premiers rendez-vous

Alors que pendant une dizaine d’années Gounod est resté un inconnu, on annonce soudain la création de son premier opéra. Pauline Viardot, retrouvée à Paris, l’a persuadé de lui écrire Sapho avec un rôle-titre taillé sur mesure. Ce premier rendez-vous avec l’opéra est un rendez-vous manqué. Sapho est créé le 16 avril 1851 dans une indifférence générale en dépit des stances devenues fameuses, O ma lyre immortelle.

L’année suivante, Gounod compose des chœurs archaïsants pour l’Ulysse de Ponsard, qu’Offenbach dirige à la Comédie-Française. Cette contribution lui vaut sa nomination à la tête de l’Orphéon de Paris, pour lequel il écrira plusieurs pièces dont, en 1853, une Messe « aux Orphéonistes ». En 1854 est créé à l’Opéra son second ouvrage lyrique, La Nonne sanglante, qui « n’y traîne pas longtemps sa blessure » selon la formule lapidaire de Berlioz.

Les débuts de Gounod, dans un univers lyrique dominé par les Italiens et par Meyerbeer, s’avèrent très difficiles. En revanche, c’est le moment du plein épanouissement de son talent pour la musique sacrée où il excelle comme en témoigne la fameuse Messe de Sainte Cécile, créée à Saint Eustache en 1855. C’est aussi à cette époque qu’il compose deux symphonies et une Méditation sur le premier Prélude de piano de J.S.Bach qui va lui valoir un succès durable : en fait, il semble que ce soit son futur beau-père qui ait noté une improvisation de Gounod, au piano, sur le premier Prélude du Clavier bien tempéré. Six ans plus tard, des paroles seront ajoutées et, sous son nouveau titre d’Ave Maria, cette pièce fera le tour du monde.

En 1857, le musicien surmené s’effondre nerveusement, et il doit être interné à Passy dans la clinique d’un célèbre aliéniste, le Docteur Emile Blanche (1820-1893), qui a également soigné Nerval et Maupassant. Durant cette première parenthèse brève mais tragique, Hector Berlioz note que Gounod a sombré dans la démence au point « qu’on désespère de sa raison ». Heureusement, après quelques semaines, le compositeur peut sortir et se remettre au travail.

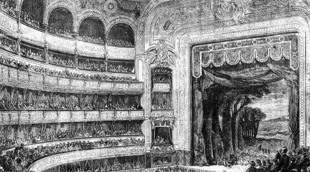

L’année 1858 marque le début d’une étroite collaboration entre le musicien et le Théâtre-Lyrique. C’est Léon Carvalho (1825-1897) qui dirige cette salle située Boulevard du Temple. Un public plutôt populaire vient y applaudir des ouvrages de « demi-caractère » dont les livrets sont habilement conçus par le duo que forment Jules Barbier (1825-1901) et Michel Carré (1821-1872). Gounod fait ses débuts au Théâtre-Lyrique avec un opéra-comique brillant et plein d’humour, Le Médecin malgré lui (1858) d’après Molière. Suivront en 1860 Philémon et Baucis et La Colombe adaptés de La Fontaine toujours par Barbier et Carré.

Le musicien officiel

A partir des années 1850, Charles Gounod devient donc le musicien officiel de l’Empire : il est d’ailleurs l’auteur du nouvel Hymne national, Vive l’Empereur. Jouissant d’une grande popularité, il est décoré, comblé d’honneurs, nommé Inspecteur de l’Enseignement du Chant, élu à l’Institut, reçu chez la Princesse Mathilde ou à Compiègne, chez l’Impératrice.

Le musicien s’inscrit parfaitement dans le goût de l’époque en alliant religiosité et exaltation du sentimentalisme bourgeois, deux composantes que l’on retrouve dans Faust (1859). On a souvent reproché à Gounod d’avoir fait de son Faust un séducteur inconsistant, avide de plaisirs faciles. Loin du questionnement métaphysique cher à Goethe, Charles Gounod projette dans son personnage le déchirement moral et la faiblesse coupable d’un catholique du milieu du XIXème siècle. De là à considérer que son succès se réduit à cette adéquation historique et sociologique, il n’y a qu’un pas que beaucoup ont franchi en remisant Faust au rang des aimables curiosités, à mi-chemin entre opéra-comique et opéra. Entre la création au Théâtre-Lyrique en mars 1859 et l’entrée de l’œuvre à l’Opéra dix ans plus tard, de nombreuses modifications agrémentées de coupures vont définitivement éloigner Faust de sa forme originelle, encore proche de l’opéra-comique malgré l’évidente dimension tragique du sujet. Ce serait donc une erreur de réduire Faust à une sorte de grand opéra-comique, miroir des états d’âme de la bourgeoisie de 1860. La réelle poésie, le charme harmonique, l’élégance et la souplesse de l’écriture mélodique en font un véritable chef-d’œuvre de l’esprit français, parfaitement détaché des modèles italiens ou allemands. L’art de Gounod sera admiré par Gabriel Fauré, Claude Debussy et Maurice Ravel.

Créé sous le feu d’une critique très sévère, à l’exception de Berlioz, Faust marque à la fois le début et le sommet de la carrière lyrique de Gounod. Pour la première fois il trouve son public avec cet ouvrage dont le livret de Barbier et Carré avait été refusé par l’incontournable Meyerbeer. Mireille (1864) et Roméo et Juliette (1867) permettront au compositeur de renouer avec le succès mais sans pouvoir égaler le triomphe de Faust, un des deux opéras les plus joués au monde pendant près d’un siècle avec Carmen !

Ce succès public ouvre à Gounod les portes de l’Opéra mais La Reine de Saba, d’après Nerval, créée à l’Opéra devant Napoléon III le 28 janvier 1862, est un échec total. La critique se déchaîne en accusant Gounod de « wagnérisme », une fausse accusation dont le compositeur souffrira durant toute sa carrière. C’était dénier son apport dans le renouvellement de l’opéra français qui allait, grâce à lui, s’épanouir avec les ouvrages de ses cadets, Georges Bizet (1838-1875) et Jules Massenet (1842-1912).

En 1864, Mireille ne rencontre pas non plus le succès espéré. Afin de mieux s’imprégner de l’atmosphère provençale, à travers laquelle il cherche son inspiration, Gounod s’était pourtant installé à Maillane chez Frédéric Mistral (1830-1914). Sans se décourager, en 1865, le musicien se lance dans la composition d’un Roméo et Juliette. C’est d’abord à la mer, à Saint-Raphaël, qu’il tente de recréer la Vérone de Shakespeare – mais les crises d’angoisse le reprennent et il doit faire appel une nouvelle fois au Docteur Blanche, qui descend, le soigne sur place, puis le ramène à Saint-Cloud où il peut enfin terminer son Roméo. L’Exposition Universelle de 1867, qui marque l’apogée du Second Empire, ouvre ses portes et, le 27 avril, Roméo et Juliette est créé au Théâtre Lyrique Impérial avec un « feu d’artifice de succès » qui sera suivi de 102 représentations ! C’est la première victoire incontestée de Gounod à l’opéra.

« L’ardente prêtresse »

En 1868, Gounod retrouve Rome où il connaît une nouvelle crise mystique. Il se lance dans l’écriture, ou du moins les esquisses, de plusieurs œuvres religieuses et d’un « opéra chrétien », Polyeucte. Après une brève accalmie, il replonge au début de 1870 dans une crise plus grave qui le conduit au bord de la psychose maniaco-dépressive : « Je me débats contre le vide… ma tête se perd et se désole, je ne sais où j’en suis… je ne vois plus clair : je ne sais plus où je vais… Vingt fois la tristesse me prend, je pleure, je me désespère et j’ai envie de m’en aller… Rien ! La tête vide ! Oh ! mon Dieu, que faire de mieux que d’accepter cette désolation du néant ? ».

En septembre 1870, la défaite de Sedan entraîne la chute du Second Empire. N’ayant pas le « courage de vivre sous le drapeau ennemi », Charles Gounod décide de quitter la France pour se réfugier à Londres où il est déjà très célèbre. Faust est l’opéra favori de la Reine Victoria. Mais à Londres, la sensualité débordante du compositeur va trouver à s’exercer en lui jouant un bien mauvais tour. Exilé, Gounod perd pied et devient une proie facile en raison de sa grande faiblesse physique et psychologique. Il est profondément déstabilisé par la guerre comme il le confie au Docteur Blanche : « Je maudis la guerre !!! (…) Je maudis tous les progrès qui tendent à la division qui est la mort, au lieu de tendre à cette union qui est seule la vie, et qui est réservée, non à l’intelligence, mais à l’amour et à la bonté ».

C’est dans un tel état d’esprit que le compositeur fait la rencontre de Mrs Georgina Weldon, cantatrice amateur et executive women avec laquelle il entame une liaison torride. La femme de Gounod, lasse depuis longtemps des infidélités multiples de son mari, regagne la France ; le mari de Mrs Weldon en revanche ne semble pas s’offusquer de cette aventure scandaleuse qui s’étale au vu et au su de tous. Décrivant Tavistock House, où vit le trio, un journaliste écrit : « C’est un temple de la musique dont Gounod est le Dieu, Mrs Weldon l’ardente prêtresse et Mr Weldon l’apôtre convaincu ». Gounod va passer trois années des plus mouvementées. Il compose beaucoup et termine son Polyeucte (1878) mais il est souvent malade, épuisé peut-être par le fort tempérament de Mrs Weldon. Atteint d’errance mentale, il entre en procès avec ses éditeurs anglais, fonde une maîtrise, le Gounod’s Choir. Cependant, plus le temps passe et plus il se sent séquestré, au bord de perdre complètement la raison ! Il est finalement littéralement enlevé par des amis qui le ramènent en France. Mais Mrs Weldon se venge en gardant le manuscrit de Polyeucte – ce qui déclenche une série de procès qui dureront des années. Elle réussira même plus tard à faire condamner Gounod à 100 000 livres de dommages et intérêts et, définitivement hystérique, consacrera la fin de sa vie à de nombreuses amitiés féminines tout en publiant quelques pamphlets venimeux.

« Se bâtir une cellule dans l’accord parfait »

Après cette crise anglaise, l’ambivalent Gounod fait volte-face et entame un retour au mysticisme exacerbé. Il n’écrit pas moins de douze Messes entre son retour de Londres et sa mort, auxquelles il faut ajouter deux grands oratorios, La Rédemption (1882) et Mors et Vita (1885). Mais si, à travers les chœurs, l’inspiration religieuse est toujours aussi fervente, la touche lyrique transparaît dans des solos très théâtraux, prolongeant dans l’écriture la confusion des genres qui caractérise Gounod d’un bout à l’autre de son existence.

Pour autant, ses tentatives à l’opéra, en dehors de Faust et de Roméo et Juliette, demeurent des échecs : échec avec Cinq-Mars en 1877, échec avec Le Tribut de Zamora en 1881 ; Gounod ne poussera pas plus loin l’expérience. Entre temps, il a récupéré le manuscrit de son Polyeucte dont la création a été un échec supplémentaire ! Il va alors se contenter d’administrer sa gloire, apparaissant comme une sorte de Commandeur du classicisme avec son imposante barbe blanche.

Depuis les hauteurs de Saint-Cloud où il réside celui qui aurait tant souhaité « se bâtir une cellule dans l’accord parfait » s’emploie à distribuer éloges et anathèmes. Gounod fait parfois preuve d’un certain aveuglement, comme lorsqu’il condamne la Symphonie de Franck qu’il qualifie d’« impuissance érigée en dogme » ! Mais il soutient avec beaucoup de clairvoyance le jeune Claude Debussy auquel il permet d’obtenir son Prix de Rome. Toujours la même ambivalence et toujours la même propension à composer de nombreuses pièces religieuses, de plus en plus dépouillées. A La Communion des Saints, à La Contemplation de saint François au pied de la Croix, s’ajoutent quelques pièces instrumentales dont une Petite Symphonie, un quatuor à cordes. Il écrit aussi une étude sur le Don Juan de Mozart qu’il admire surtout comme musicien dramatique. Dévasté par la mort de son petit-fils, il compose encore un Requiem et meurt alors qu’il en corrige les épreuves, le 18 octobre 1893. Lors de ses obsèques à l’Eglise de la Madeleine, Camille Saint-Saëns est à l’orgue, et Gabriel Fauré dirige la maîtrise.

Guidé par son étonnante capacité d’invention mélodique, Gounod estimait que l’art de la composition était un don. Il affirmait : « Les œuvres d’art qui ne sont que le produit de l’intelligence ne valent pas, en fait d’art, un quart d’heure de souci : l’intelligence n’est qu’une douane, un octroi ; on ne crée qu’avec des ailes, et l’art ne peut pas s’en passer ».

17 juin 2018 | Imprimer

Commentaires