© Sylvie Valayre

© Sylvie Valayre

Nul n’est prophète en son pays ? La carrière de Sylvie Valayre a éclos et s’est développée à l’international, avant que la soprano ne soit finalement accueillie (et ovationnée !) à l’Opéra de Paris dans Macbeth, puis Tosca. Ce sont les années de la consécration que nous raconte Sylvie Valayre dans la troisième et dernière partie de la « grande interview » qu’elle nous accorde : avec verve et moult anecdotes, elle y évoque les rôles ayant marqué sa carrière, les partenaires avec lesquels elle a partagé les plus grandes scènes ou encore les chefs d’orchestre qui l’ont accompagnée.

Une carrière particulièrement riche et dense, à laquelle elle mettait un terme il y a quelques années pour se consacrer à sa famille, mais aussi à l’enseignement. Aujourd'hui, Sylvie Valayre transmet son expérience à la jeune génération, manifestement avec toujours la même passion.

***

- Les débuts

- La carrière internationale

- La consécration puis l’enseignement

Parlons de Paris…

Sylvie Valayre : Ah ! Paris !!!!

En février 1998, j’étais en répétition de Macbeth à Cagliari. Je devais, un week-end de repos, repasser par la France pour des raisons personnelles. Je reçois alors un coup de fil de mon ami, le baryton Jean-Philippe Lafont, qui m’informe que, le soir même, Maria Guleghina, souffrante, ne pourrait peut-être pas chanter le Macbeth à l’Opéra Bastille.

Après bien des hésitations de la part de Monsieur Gall, et alors que j’avais un engagement le lendemain matin à Cagliari, c’est dans le taxi qui m’emmenait à Roissy que le Directeur m’a rappelé pour assurer la représentation du soir.

J’ai donc rapidement fait les essais de costumes et une lecture rapide avec le chef, Gary Bertini. À l’issue du premier air pour lequel j’ai « invoqué » tous les sons pianissimi, fortissimi, toutes les agilités possibles et imaginables pour être à la hauteur de mes débuts pour le moins inattendus à l’Opera Bastille... Le public avait l’air convaincu puisque la salle de l’Opéra était debout avant même la cabalette du premier air !

Finalement, M. Gall est venu me remercier à l’issue de la représentation et, le lendemain sur France Musique, il déclara qu’il ne pensait pas qu’il existait un soprano dramatique d’agilité français et que j’avais sauvé la représentation. Par la suite, nous avons signé un contrat pour Tosca… un rôle que j’ai interprété plusieurs fois à Paris. Je regrette cependant de n’avoir jamais pu assurer une nouvelle production parisienne.

Tosca, Opéra national de Paris 2000

En quelle année était cette série de Tosca ?

En octobre 2000.

Entre temps, en 1998, mon passage londonien m’avait ouvert les portes de Vérone. On m’a alors offert une représentation d’Aïda, en prise de rôle et sans répétitions, en septembre 1998.

Je précise qu’en juin 1998, alors que je chantais Nabucco à Zurich, l’administration des Arènes de Vérone m’avait appelée, car Maria Guleghina, souffrante, ne pouvait pas assurer le Nabucco du lendemain et que je suis allée « sauver » la représentation ! Nous étions dans une phase de transition entre deux directeurs des Arènes. Le nouveau directeur, Renzo Giacchieri, m’ayant entendue, m’a demandé si je voulais assurer, en 1999, la nouvelle production d’Aïda de Pier Luigi Pizzi, puis, en 2000, le Nabucco de Hugo de Ana.

Parlons un peu des salles. Quelles sont les plus impressionnantes ?

Le Met évidemment, Carnegie Hall ! Et Vérone ! En juin 1998, lorsque j’ai remplacé Maria Guleghina, je suis allée voir le chef, Maurizio Arena, avant le spectacle, pour lui demander comment je devais chanter dans un tel lieu. Il m’a répondu : « Comme d’habitude ! ».

Avec lui, j’avais donné Tosca à Toulouse en 1994 et Nabucco à Séville fin 1997 ; il connaissait très bien ma voix. Il m’a dit : « Si je ne vous entends pas, je vous ferai un signe. » Il n’a pas jugé nécessaire de « faire signe », et tout s’est très bien passé.

Il doit être difficile d’avoir un retour sur une scène pareille…

Peut-être, mais je n’en ai pas le souvenir. Finalement, pour moi, Vérone a été l’un des endroits les plus enivrants pour chanter. Cela étant, à la réflexion, je ne me souviens pas avoir jamais chanté dans une salle très difficile.

Quelle différence peut-il y avoir entre des salles à l’Italienne et des salles modernes comme le Metropolitan Opera ou l’Opéra Bastille ?

Bastille n’est pas la meilleure acoustique, mais elle ne m’a pas posé de grand problème… le Met, Pékin ou Guanzou (Canton en Chine) sont de très bonnes salles ! La qualité de l’acoustique dépend évidemment aussi beaucoup des matériaux utilisés pour les décors sur scène, mais aussi des matériaux utilisés pour la salle elle-même… la voix est flattée par le bois ou la pierre, mais détruite par l’abondance de tissus ou autres matières qui l’étouffent.

De toutes les salles, certaines avaient-elles, pour vous, une plus grande signification que d’autres ?

Oui !… Carnegie Hall, le Met, les Arènes de Vérone, Covent Garden, La Scala… Je dois aussi rappeler que j’ai été artiste principal de l’Opéra de Zurich à partir de 2003. Zürich a été un stade très important dans ma carrière. J’y ai chanté à partir de 1998 et y suis restée très longtemps. Le travail y était extrêmement sérieux avec des distributions et chefs d’orchestre impressionnants. C’est là que j’ai fait la connaissance de maestro Nello Santi et que j’ai pu chanter Tosca avec le légendaire Ruggiero Raimondi que j’avais vu au cinéma dans le Don Giovanni de Losey sorti en 1979, l’année où j’ai commencé l’étude du chant.

Comment, en venant du répertoire italien, atterrit-on ensuite dans Salomé ?

En réalité, c’est chanter Madame Butterfly qui m’a conduite à Salomé par la volonté de Michael Lakner, directeur artistique de l’Opera de Graz en Autriche. C’est mon interprétation de la jeune fille qu’est Cio-Cio San qui lui a soufflé l’idée de me donner cette autre adolescente qu’est Salomé ! Comme Maestro Christian Thielemann m’a plus tard offert l’Impératrice de La Femme sans Ombre de Strauss après m’avoir entendue dans Aïda à Munich… Les voies des décideurs sont impénétrables…

Depuis toujours, j’appréciais la musique symphonique allemande ou autrichienne. J’ai appris assez tôt les Lieder de Mahler, Brahms, Schumann puis, beaucoup plus tard, Strauss ou Wagner. Je ressentais totalement ces musiques, comme si elles faisaient partie de moi…

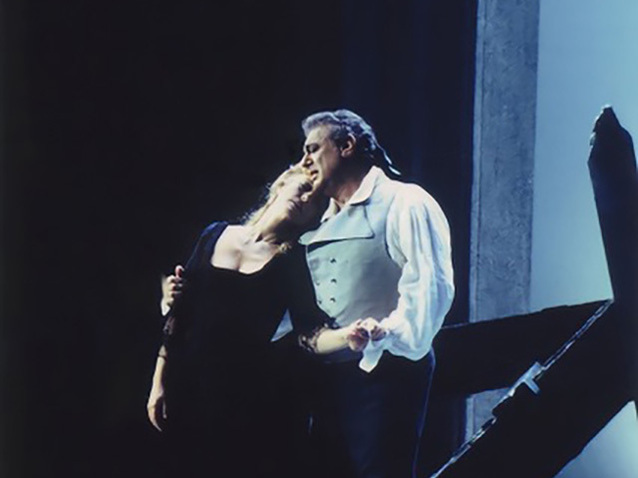

Andrea Chénier avec Placido Domingo, Metropolitan Opera 2002, credit: Winnie Klotz

En mai 1999, à Graz, j’ai donc fait mes débuts dans Salomé de Richard Strauss. Le succès fut tel que, par la suite, Placido Domingo m’a engagée pour le rôle, à Washington. Puis, je l’ai également chanté à la Scala de Milan, à la Staatsoper de Berlin et à l’Opéra de Tokyo.

Puisque j’ai cité Placido Domingo, je dois dire que c’est l’une des personnes les plus charmantes que j’ai eu l’honneur de rencontrer dans le métier, ainsi qu’un délicieux collègue. J’ai eu le plaisir de chanter Andrea Chenier avec lui au Met Opera en 2002 et un triptyque d’opéra à Washington en 2006, dans lequel j’interprétais Fedora dans le premier acte. Il m’a également dirigée dans Aïda (à Macerata), Tosca et Turandot à Washington.

Si l’on regarde le répertoire allemand, Salomé mise à part, j’ai également interprété Pamina dans La flûte enchantée, Leonore dans Fidelio de Beethoven et Chrysothémis dans Elektra au Teatro Real de Madrid avec Daniel Barenboim et Elizabeth Connell qui chantait le rôle-titre et la grande Anja Silja dans celui de Klytemnestra. Il y a également eu, en 2011, le rôle de l’Impératrice dans Die Frau ohne Schatten de Richard Strauss à la Deutsche Oper de Berlin avec Christian Thielemann à la baguette.

Pour ma part, j’ai entendu Elizabeth Connell dans le rôle de Chysothémis à Orange avec Jones et Leonie Rysanek.

Justement, puisque vous parlez de Leonie (Rysanek), elle a été l’une de mes bonnes fées… En 1986, je chantais le pâtre pendant qu’elle était la sacristaine dans Jenufa de Janacek, à Marseille. Elle m’aimait bien, car, comme elle ne parlait pas français, j’étais tout le temps attachée à ses basques pour traduire en anglais les indications qu’on lui donnait en français. Grâce à elle, j’ai ensuite pu auditionner pour Jacques Karpo qui cherchait une première dame de la Reine de la nuit et une doublure de Pamina à l’Opéra de Marseille, puis l’année suivante, en 1989, une Zerlina.

Nous n’avons pas parlé de Wagner...

À vrai dire, je n’ai pas eu beaucoup de propositions. J’ai juste chanté Senta en 2014 dans Le vaisseau fantôme en version de concert à Montepulciano (en même temps que Aïda) et les Wesendonck Lieder.

J’ai beaucoup regretté de ne pas avoir eu l’occasion de travailler à nouveau avec Daniel Barenboim avec lequel j’aurais adoré chanter Kundry dans Parsifal. J’ai beaucoup apprécié travailler avec le maestro Barenboim. J’ai énormément appris sur la diction lors des répétitions de l’Elektra. Quand je l’ai remercié de m’avoir éclairée de façon si précise, il me déclara qu’il avait appris tout cela en accompagnant pendant des années M. Fischer Dieskau.

Y a-t-il des rôles de Verdi que nous n’avons pas cités ?

Oui : Ernani à Madrid et à la Philharmonie de Berlin, Jérusalem à Carnegie Hall, Attila à Marseille en 2009, Un ballo in maschera (en juin 2004 à Turin) ainsi que le Requiem de Verdi, notamment à New-York en 2002 en hommage aux victimes du 11 septembre, et Desdemona d’Otello en version de concert à Varsovie en 2007. J’avais aussi chanté Rigoletto quand j’étais plus jeune, à Radio-France, aux côtés de Philippe Rouillon. Je n’ai, en revanche, jamais chanté La forza del destino.

Verdi "Macbeth", Teatro Regio Turin 2002

Mais je crois que le rôle verdien que j’ai préféré chanter est Lady Macbeth dans la version de 1965. Liliana Cavani en a fait une très belle production au Festival Verdi de Parma avec le merveilleux Leo Nucci dans le rôle de Macbeth dirigé par le maestro Bartoletti pour la RAI et distribué en DVD par le label TDK.

Vous avez chanté très peu d’opéra français…

Je ne dirais pas « très peu », mais il est vrai que ma carrière internationale a été bâtie d’abord sur le répertoire italien puis sur le répertoire straussien. J’ai tout de même chanté, en France, Mireille en 1988, et Leïla dans Les Pêcheurs de Perles (une idée de Jean-Philippe Lafont), Manon, et les trois rôles des Contes d’Hoffmann en 1989 à Metz ainsi que Thaïs en 1994 à Tours. Il y a aussi eu La Damnation de Faust à Vilnius en 1991 ou 1992 ainsi que L’opéra d’Aran, l’opéra de Gilbert Bécaud où il interprétait Mickey (avec Georges Prêtre à la tête de l’Orchestre Symphonique de Vienne), et La Voix Humaine, et Les adieux de Marcel Landowski à l’Opéra-Comique. Puis enfin en version de concert, Carmen en novembre 2011 au Festival Ninon Vallin (parce que Vallin, qui était soprano, avait chanté le rôle). Mais il est vrai qu’à part le San Carlo de Naples, aucune grande maison d’opéra ne m’a offert de grand rôle en français.

La damnation de Faustdonc, mais pas Les troyens…

Personne ne me l’a proposé !

Sylvie, pouvez-vous citer quelques grands partenaires qui vous ont accompagnée pendant votre carrière ?

J’ai évidemment adoré chanter avec Placido Domingo, Leo Nucci, Samuel Ramey, Jean-Philippe Lafont, Richard Margison, Johan Botha (dans Aïda à Vienne), Juan Pons, Nikolaï Ghiaurov, Willard White et Dolora Zajick bien sûr ! De même avec Luciana d’Intino, Carlo Colombara, Roberto Scianduzzi, Ferruccio Furlanetto…

Et ce fut un énorme plaisir de travailler avec des grands chefs comme Maurizio Arena, Nello Santi, Daniel Barenboim, Jimmy Levine (pour André Chénier au Met avec Domingo et Pons), Georges Prêtre, Christian Thielemann, Zubin Mehta, Lorin Maazel.

Turandot avec Maazel, c’était quelque chose ! Maazel était un gentleman. Je me souviens que ce Turandot était donné à l’Opéra de Canton en Chine. Il y avait une représentation chaque soir, et, par conséquent, trois interprètes de Turandot étaient prévues. Le lundi, alors que j’étais venue pour essayer mon costume et que je devais initialement chanter le vendredi, je m’étais retrouvée à assurer la Générale le soir même, sans répétition, puis la première le jour suivant, ma collègue étant souffrante…

Vos plus grands souvenirs ?

Un de mes plus beaux souvenirs, c’est en 1999 à Vérone. Il y avait un gala Domingo et je devais chanter, avec lui, la scène de la tombe au quatrième acte d’Aïda. Pour moi, ce fut incroyable d’être aux côtés de celui que j’avais vu, pour la première fois, au cinéma, dans La Traviata de Zeffirelli et dans la Carmen de Rosi.

Un autre grand souvenir a été mon premier passage au Carnegie Hall, dans cette salle où étaient passés les plus grands chanteurs, les plus grands musiciens de jazz.

Un autre souvenir plus cocasse celui-là a été ma rencontre avec Roberto Alagna en 1989 pour une audition qui avait lieu au Châtelet pour une production de La Bohème. Je ne me souviens plus pour quel petit théâtre nous auditionnions. Roberto a chanté Rodolfo avec la beauté de timbre qu’on lui connaît, et moi Mimi. À l’issue de notre prestation, nous nous sommes tous les deux entendus dire que nous n’avions pas de voix…

Un peu plus d’un an après, Roberto faisait ses débuts à la Scala dans Traviata… J’ai retrouvé Roberto au Festival Verdi de Covent Garden en 1996 où il chantait Don Carlos et moi dans Nabucco… Comme quoi, errare humanum est !

Est-ce que vous avez connu une expérience particulière ?

Oui, en 1999, lorsque j’ai chanté Aïda devant les pyramides en Égypte. C’était avec Nicola Martinucci qui chantait Radamès… et qui m’a sauvé la vie ! J’avais une immense cape qui s’est enroulée dans un système hydraulique qui servait pour les dessous de la scène et m’entraînait vers une trappe qui m’aurait broyée... je me sentais en plein Indiana Jones (rire). Martinucci a heureusement arraché la cape. Je me rappelle aussi que la figuration était assurée par l’armée égyptienne !

J’ai dû débuter au Met Opera dans Madame Butterfly alors que mon père était dans le coma et peu de temps après, je me suis évanouie lors d’une représentation de Manon Lescaut en Californie. J’étais épuisée par une bronchite et l’état de mon père était très inquiétant. Sombres souvenirs !

En quelle année, arrêtez-vous votre carrière ?

En 2011, je devais chanter l’Impératrice dans la nouvelle production de Die Frau ohne Schatten à Copenhague ce qui me contraignait à rester pratiquement quatre mois loin de ma fille d’à peine un an. J’avais presque 55 ans et je venais d’adopter mon bébé au Sénégal. J’habitais entre Paris, Turin et Zurich ; concilier ma vie d’artiste et ma vie privée devenait difficile.

De surcroît, je n’avais pas vraiment envie de changer de répertoire et je ne voyais plus de rôles qui m’intéressaient pour l’avenir. Après avoir chanté dans la même soirée la quasi-totalité des airs d’Aïda et de Senta du Vaisseau fantôme, j’ai décidé d’arrêter.

J’estime que je ne devais plus chanter Tosca, personnage de 18 ans à 55 ans ! Je ne voulais pas lire dans la presse : « Dommage qu’elle ne se soit pas arrêtée plus tôt » ! Et quand on a travaillé avec de tels partenaires et de tels chefs, dans tant de grandes maisons, se mettre à travailler dans de plus petits théâtres devient compliqué…

En quelle année avez-vous commencé à enseigner à l’École Normale ?

En octobre 2018. J’enseignais alors depuis quelque temps, chez moi. À l’École Normale, je bénéficie d’une grande liberté. Je peux, par exemple, me permettre de faire faire les vocalises à mes élèves dans une position où ils travaillent en même temps les abdominaux. Je m’appuie sur mon expérience. Je n’aurais jamais pu tenir les rôles dramatiques que j’ai chantés sans une grande forme physique et beaucoup de gymnastique, pilates et abdominaux !

Quel âge ont vos élèves ?

Ma plus jeune élève est une réfugiée ukrainienne ; elle a 14 ans. Elle est arrivée dans ma classe en janvier 2023. Elle est très jeune, mais très volontaire. Il faut donc être très prudent pour ne pas abimer sa voix.

Est-ce que votre enseignement se modifie en fonction de l’avancée de vos élèves ?

Il se modifie tout le temps en fonction de leur évolution ! Entre chaque séance, il faut souvent revoir des choses, car nous avons cours une fois par semaine, entre 30 minutes et une heure selon les niveaux. Entre-temps, ils travaillent chez eux, mais pas toujours correctement, s’ils n’ont pas bien compris. Je précise que mes élèves, notamment lorsqu’ils viennent d’Extrême-Orient, parlent peu de langues hormis la leur. Il faut donc, parfois, reprendre le travail à zéro. Et pour nous tous, chanteurs, il y a la grande difficulté de ne pas voir notre instrument. Il est donc plus difficile de corriger un mauvais geste vocal. De toute façon, il faut toujours adapter l’enseignement à la voix de l’étudiant(e).

Quand on est professeur et que l’on a été chanteuse, comment gère-t-on la diversité des voix, de la Reine de la nuit à Turandot. Est-ce que votre propre goût influe sur votre enseignement ?

Dans la mesure où je possède un contre-sol dans ma voix (fort laid, mais enfin il est là), je peux expliquer à un soprano léger… mais j’enseigne également à des voix graves, cela n’est pas un problème. En ce qui concerne la sonorité des voix, je déteste les voix « acides ». Lorsque j’en ai dans ma classe, je m’acharne, effectivement, à les arrondir.

Comment arrondit-on une voix « acide » ?

Si une voix est « acide », c’est souvent une question de position de la bouche, mais également de soutien ; la voix peut être stridente, aigre, nasale, les aigus fixes comme un sifflet de train, engorgée, que sais-je ? Dans le cas d’une voix stridente ou aigre, le palais mou est souvent trop bas. Il faut donc que les étudiants apprennent à couvrir les sons à la manière belcantiste. (À ce sujet, je recommande à tous une courte, mais très intéressante vidéo de Luciano Pavarotti sur YouTube en compagnie de Joan Sutherland et Marilyn Horne et le maestro Bonynge au piano… excusez du peu !). Une voix engorgée doit récupérer des harmoniques aigües, etc.

Mais chacun a son propre timbre et il faut faire avec. On peut beaucoup améliorer une voix, comme un corps, mais pas le changer du tout au tout. Comment décider de changer la voix d’Édith Piaf en celle de Sarah Vaughan ? J’adore les deux chanteuses, mais leurs timbres sont totalement opposés.

Où en sont vos élèves dans leurs carrières ?

Pour la plupart, c’est encore trop tôt pour parler de carrières. Ils et elles finissent leurs études et je dois dire que l’École Normale met à leur disposition une fois par an la Salle Cortot lors des concerts de midi et demi à partir du troisième cycle.

Mais j’ai une étudiante qui est déjà à la Deutsche Oper de Berlin. Elle vient me voir toutes les trois semaines et nous faisons plusieurs cours d’affilée. Je lui ai fait travailler tous les petits rôles pour lesquels elle devait auditionner et elle a été prise pour tous. La Scala m’a également contactée pour écouter trois de mes étudiantes et en a retenu une.

Une autre de mes étudiantes qui n’est pas à l’École Normale, Julie Cherrier-Hoffmann, vient de sortir une version de La Voix Humaine et des Fiançailles pour rire chez Aparté, ces dernières magnifiquement orchestrées par mon vieux complice Frédéric Chaslin qui dirige l’Orchestre de la Fenice. Julie et Frédéric m’avaient demandé à cette occasion d’assurer le Conseil Artistique, ce qui fut pour moi une première. J’espère que cela se renouvellera. C’est passionnant !

En France, nous avons un beau réseau de maisons d’opéra. Où vont-elles chercher leurs chanteurs ?

Chez des agents, je suppose. Il faut que les étudiants aient des agents, mais les miens n’en ont pas encore, ce qui me désole, car j’ai quelques éléments plus que prometteurs. Parfois aussi, dans les grands concours tels que Operalia, Reine Élisabeth, Caballé, etc.

Les grandes maisons d’opéra pourraient aussi donner leur chance à de jeunes chanteurs en leur offrant une doublure afin de pouvoir remplacer tel ou tel soliste s’il est malade ou remettre systématiquement à la mode les troupes, afin de distribuer rôles et doublures. En effet, pendant le Covid, il y a eu un très grand nombre d’annulations parce qu’il n’y avait pas de doublure disponible. Il aurait été judicieux d’anticiper en donnant leur chance à de jeunes interprètes. Ne pas avoir de doublures, ce sont-là des économies de bout de chandelle ! Il pourrait y avoir des jeunes qui suivent toutes les répétitions et qui seraient prêts le cas échéant à remplacer au pied levé pour un salaire très modique. Ce que veulent les jeunes chanteurs, c’est chanter, pas rester à la maison. Par exemple, à Covent Garden, il y avait un Opera Studio avec de jeunes chanteurs qui doublaient pour certaines répétitions et avaient parfois la chance de remplacer un grand artiste au spectacle.

Nabucco, Arena di Verona 2000, credit: Gianfranco Fainello

À un moment, à l’Opéra de Paris, une soirée était assurée par un(e) autre chanteur(se). Ça ne se fait plus… Cela permettait à un artiste de monter, une fois, sur scène et d’y faire ses preuves.

S’il en est ainsi, c’est bien dommage !

Chère Sylvie, cet entretien arrive à son terme. Au début, vous m’avez parlé de votre mère, pourriez-vous me dire quelle a été son influence dans votre carrière ?

Quand j’ai décidé de chanter fin 1978, alors que je n’avais pas de voix et que je ne connaissais pratiquement pas le solfège, ma mère a été la seule à me soutenir à fond avec sa devise habituelle : « si tu veux, tu peux ». Ce que je ne savais pas alors, c’est la somme inhumaine de travail qu’il me faudrait affronter pour parvenir à mes fins. Le reste de mes relations m’incitait à commencer ma thèse de civilisation américaine pour enseigner à l’université plutôt que de m’égarer dans les chemins de l’incertitude voire de l’inconnu.J’ai heureusement suivi le conseil de ma mère et ses encouragements quoiqu’il arrive. Elle est devenue la première de mes fans !

Hélène Valayre m’a, par la suite, presque toujours suivi avec sa caméra afin de me permettre, en revisionnant ses films, de corriger le maximum d’erreurs, qu’elles soient musicales ou théâtrales. Je lui en serai, à jamais, reconnaissante.

Ma mère et ma fille ont été les deux lumières de ma vie de femme et de ma vie d’artiste.

propos recueillis par Paul Fourier

Lire également :

- La grande interview de Sylvie Valayre : les débuts

- La grande interview de Sylvie Valayre : la carrière internationale

- La grande interview de Sylvie Valayre : l’apogée puis l’enseignement

Commentaires